De una prisión salvadoreña a una pasarela en Caracas: 252 migrantes venezolanos regresan a casa tras un oscuro acuerdo diplomático

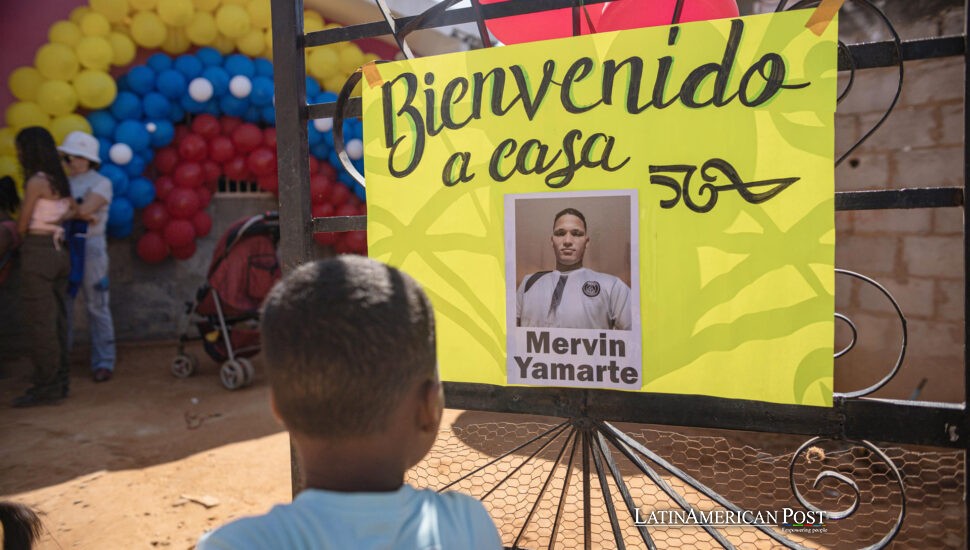

Después de seis meses encerrados en una prisión de máxima seguridad en El Salvador, 252 migrantes venezolanos aterrizaron el viernes en Caracas como parte de un discreto intercambio de prisioneros que desdibujó los límites entre la justicia, la diplomacia y la migración—y dejó a familias a ambos lados de la frontera con preguntas sin respuesta.

De obras en Texas al aislamiento en El Salvador

Luis Leal aún recuerda la mañana de enero en que abrazó a su hijo Keiber afuera de su apartamento en Houston. El joven de 24 años se dirigía a Nueva Jersey para un nuevo trabajo en construcción. Nunca llegó.

Arrestado en una redada de ICE en una gasolinera en Pensilvania, Keiber fue trasladado a un centro de detención en Texas y luego—sin audiencia alguna—enviado a El Salvador como parte de un acuerdo discreto negociado durante la administración de Donald Trump.

“No sabía si estaba vivo”, contó Leal a EFE, describiendo los meses siguientes como una pesadilla en cámara lenta. Las llamadas telefónicas cesaron. No hubo actualizaciones legales. Las familias no recibieron información alguna.

Las autoridades estadounidenses acusaron al grupo de tener vínculos con el Tren de Aragua, una banda venezolana con creciente presencia en América Latina. Pero nunca se presentaron cargos formales. La mayoría de los detenidos, según grupos de derechos humanos, no tenía antecedentes. Su “delito” fue ser migrantes con los tatuajes equivocados—o sin ninguno.

El Salvador habría recibido 6 millones de dólares anuales para albergarlos en un gigantesco complejo de máxima seguridad construido para capos de pandillas. Pero para los jóvenes venezolanos trasladados allí, fue un mundo ajeno: luces encendidas las 24 horas, sirenas que interrumpían el sueño, sin contacto con sus familias, sin cargos claros.

“Los borraron”, dijo una abogada. “Desaparecieron en el sistema.”

Un acuerdo de alto riesgo cambia vidas por vidas

La liberación no fue aleatoria. Fue política.

A cambio de los 252 migrantes, Caracas liberó a diez ciudadanos y residentes estadounidenses detenidos en Venezuela por cargos que iban desde espionaje hasta corrupción. Los gobiernos no han publicado los detalles del acuerdo. Pero para padres como Leal, los pormenores importaban menos que la posibilidad de volver a abrazar a sus hijos.

“Me enteré por un grupo de WhatsApp”, contó Leal. “Hubo rumores durante semanas. No lo creímos hasta que el avión aterrizó.”

En ese avión venía Yhon Deivis Troconis, otro joven de 24 años arrestado pese a tener solo una infracción menor por alteración del orden público en Virginia. Troconis aceptó voluntariamente su deportación, esperando regresar a Venezuela en un vuelo comercial. En cambio, ICE lo entregó a las autoridades salvadoreñas, quienes señalaron tatuajes que supuestamente tenían similitudes con los de pandillas—aunque, según expertos, el Tren de Aragua no usa tinta distintiva.

Un video desde la pista en Caracas mostró a Troconis con una camisa azul, bajando lentamente las escaleras, parpadeando bajo el sol. Su familia lo describió como “el final de una pesadilla.”

Pero la libertad, ahora se dan cuenta, es solo una parte de la historia.

Después del regreso, una nueva incertidumbre

Los hombres están en casa. Pero su futuro es incierto.

Keiber ha perdido su trabajo en Houston. Su caso de asilo ha sido cerrado. Troconis enfrenta el mismo limbo legal en un país que muchos de ellos habían abandonado en busca de seguridad u oportunidades.

Y las cicatrices de seis meses en aislamiento son profundas.

Psicólogos advierten que las condiciones dentro de las llamadas “celdas de terror”—donde se interrumpe intencionalmente el sueño y nunca se apagan las luces—pueden provocar daños psicológicos duraderos: paranoia, ansiedad, depresión. Las familias no han recibido orientación sobre terapia, reintegración ni siquiera apoyo básico.

“Para él, fue un secuestro,” dijo un familiar de Troconis, aún temeroso de dar su nombre. “Que Dios perdone a Bukele.”

De vuelta en Houston, Leal abrió una caja donde había guardado las botas de trabajo y el casco de su hijo. Un pequeño acto de esperanza, ahora teñido de dudas.

“Ya veremos cómo lo resolvemos,” dijo. “Al menos salió de ese infierno. Lo que venga, lo enfrentamos juntos.”

Una política aún envuelta en sombras

El canal de deportación que llevó a estos migrantes a manos salvadoreñas sigue operando con casi total opacidad.

Grupos defensores exigen respuestas. ¿Fue este un intercambio puntual o parte de una política en curso? ¿Hay más migrantes siendo enviados al extranjero sin cargos ni juicios?

Washington ha permanecido en gran medida en silencio. El gobierno de El Salvador, por su parte, sigue promoviendo la ofensiva del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, que ha llevado a prisión a más del 1 % de la población. Algunos celebran sus políticas penitenciarias como efectivas, pero muchos las condenan por encarcelar a inocentes junto a culpables.

Ahora, con la economía venezolana aún en caída libre y los patrones migratorios cambiando otra vez, algunos temen que vengan más acuerdos de deportación de alto riesgo. “Esto no fue justicia,” dijo una abogada de derechos humanos. “Fue una transacción.”

Lo que queda es un vacío—legal, emocional y moral.

Los migrantes están en casa, pero muchos no tienen empleo, documentación ni un camino claro para recuperarse. Estados Unidos recuperó a diez ciudadanos. Caracas alivió parte de la presión internacional. El Salvador cobró su cheque.

Pero en Chuquisaca y Carabobo, en Houston y Fairfax, las familias se siguen preguntando:

¿Qué le pasó a nuestros hijos?

¿Y qué les pasará a los próximos?

Créditos: Reportaje y entrevistas por EFE con Luis Leal y familiares de repatriados; datos migratorios de ICE y el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.; análisis legal de abogados de derechos humanos que trabajan con detenidos venezolanos; contexto adicional de expertos en derecho internacional e investigadores de políticas penitenciarias salvadoreñas.