La Batalla de Boyacá en Colombia: La orilla del río donde nació una república y cayó una monarquía

En una tarde brumosa de 1819, un joven fusilero cerca de un estrecho puente en Boyacá capturó a un general español—y en ese instante, la desmoronada corona española en Sudamérica dio paso a una república del pueblo que ha perdurado dos siglos y contando.

Donde la geografía se volvió estrategia y el terreno hizo historia

Mucho antes de que los cañones sacudieran las colinas de Boyacá, el camino real que serpenteaba desde el puerto caribeño de Santa Marta hasta Bogotá servía como arteria principal del imperio, transportando soldados, comerciantes e impuestos a través de la columna vertebral de la Nueva Granada. Sus curvas eran familiares para los españoles. Y esa familiaridad fue parte de su perdición.

En su monografía de 2024 para la Universidad de los Andes, la geógrafa militar Diana Pabón González revela cuán estrecho era ese camino: apenas cuatro metros de ancho en algunos tramos, resbaladizo con el barro andino que volvía el transporte de artillería una pesadilla. Los oficiales españoles, confiados en su superioridad logística, vieron ese camino como un atajo. El general Simón Bolívar lo vio como una trampa.

Al amanecer del 7 de agosto de 1819, Bolívar condujo a su ejército desde Tunja, siguiendo la alta cresta de El Tobal para permanecer oculto. Los españoles, bajo el mando de José Mariano Barreiro, se arrastraban por profundos barrancos a lo largo del sendero de Motavita, con sus cañones atascados en el barro y su caballería dividida por el río Teatinos.

Como dijo el coronel retirado Carlos Céspedes a EFE: “Bolívar se movió como un maestro de ajedrez. Sacrificó la vanguardia para atraer a los españoles—y cuando se comprometieron, envió a su reina.” Esa reina era su fuerza principal, oculta tras la cresta y lista para atacar.

Funcionó. La geografía se doblegó a la voluntad de la estrategia, y el ejército realista caminó hacia un cañón del que no saldría.

Una batalla medida en humo de fusil y memoria

El tiroteo comenzó alrededor de las dos de la tarde. Cerca de la Casa de Teja, entre muros de piedra y campos de maíz maduro, alguien apretó un gatillo—y dos combates simultáneos estallaron. Las vanguardias chocaron cerca del puente, mientras el cuerpo principal patriota descendía en masa por la ladera.

Según el cronista del siglo XIX José Manuel Restrepo, el coronel Joaquín París y sus tiradores avanzaron rápido y con fuerza, desalojando con brutal precisión a los cazadores de élite españoles. Mientras tanto, el lugarteniente de Bolívar, Francisco de Paula Santander, se movió hacia el este para cortar la ruta de escape española.

El debate académico aún persiste sobre quién atacó primero. En 1948, el historiador William F. Sharp lo atribuyó a Santander. Investigaciones más recientes de María Clara Saladín se inclinan hacia Bolívar. Pero el resultado está fuera de discusión.

Mientras la infantería española intentaba reagruparse, el lancero venezolano Juan José Rondón y sus jinetes se estrellaron contra su flanco. El batallón Numancia—una vez orgullosa unidad realista—se desmoronó. Los cañones callaron. Los soldados huyeron al bosque o dejaron caer sus fusiles y se rindieron.

Andrés Beltrán, historiador de la Universidad Nacional, estudió las listas de revista originales y descubrió que la deserción se duplicó tras la batalla. Al final del día, más de 1.600 soldados españoles se habían rendido, más de 200 yacían muertos y apenas 66 patriotas se habían perdido.

Y en la calma posterior, un adolescente entró en la historia. Pedro Pascasio Martínez, de 17 años, capturó al propio Barreiro. El brazo más fuerte de la monarquía en América terminó ese día no con un estruendo, sino en el firme agarre del hijo de un campesino.

Cuando el fuego dio paso al gobierno

Lo que hace de Boyacá más que un campo de batalla es lo que vino después. En menos de 48 horas, la noticia galopó hasta Bogotá. El virrey Juan de Sámano, al enterarse de la derrota, huyó disfrazado. Los funcionarios reales se dispersaron. Toda la estructura colonial colapsó sin otro disparo.

El historiador Víctor M. Uribe-Uran lo llama un “colapso estatal singularmente incruento.” Bolívar actuó rápido. Entró en la capital el 10 de agosto, nombró a Santander vicepresidente y sentó las bases del régimen republicano.

Los efectos no se detuvieron en las fronteras de Colombia. El periodista británico John W. Stevenson, escribiendo para The Times de Londres, informó que “España ha perdido su brazo armado en América.” Ese artículo llamó la atención de inversionistas británicos. Para 1822, ya estaban financiando el primer préstamo soberano de la Gran Colombia, como detalla Rory Miller en Britain and Latin America in the Nineteenth Century.

Incluso en Washington, la noticia hizo eco. Dos años después, la Doctrina Monroe declaró a las Américas fuera del alcance de la recolonización europea. Boyacá le dio peso a esa doctrina. Un duelo de mosquetes en una orilla había cambiado, casi de la noche a la mañana, el eje geopolítico del hemisferio occidental.

En casa, significó algo más profundo. La caída del régimen español dio paso a la Convención de Cúcuta en 1821, donde los nuevos líderes plasmaron la soberanía popular en la ley. Renán Silva lo describe como un “terremoto cultural.” Los combatientes indígenas regresaron a casa no como súbditos, sino como ciudadanos. Aunque la desigualdad perduró, el monopolio de poder de los peninsulares se rompió—no por decreto, sino por sangre y convicción.

Wikimedia Commons

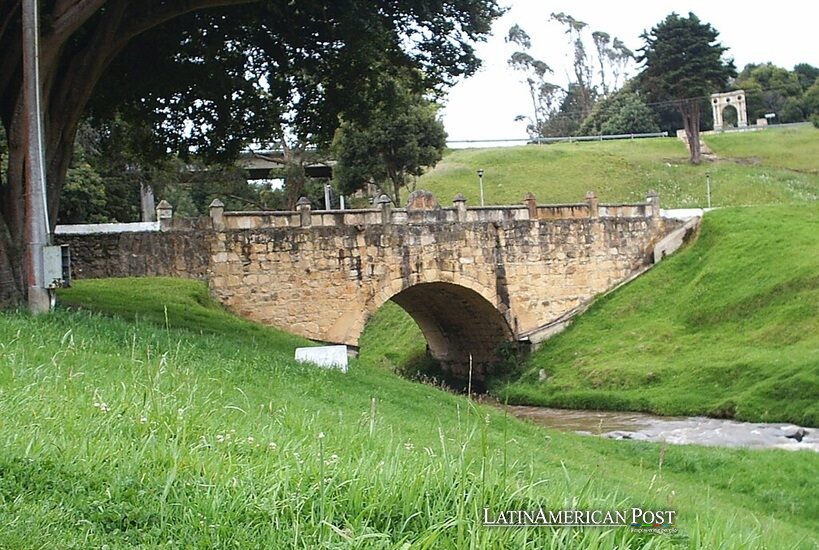

Un puente de piedra, un puente de historia

Cada 7 de agosto, el viejo Puente de Boyacá, hoy preservado como monumento nacional, se llena de cadetes con uniformes impecables, diplomáticos con coronas y escolares con banderas. Las ceremonias son coreografiadas, sí—pero tienen significado.

“Boyacá no trata de gloria,” dijo la antropóloga cultural Margarita Marín en una entrevista a EFE en 2023. “Se trata de consenso. Es un recordatorio de que Colombia solo gana cuando se une.”

Ese sentimiento refleja la teoría de comunidades imaginadas de Benedict Anderson. Para un país de ciudades costeras, aldeas montañesas y puestos amazónicos, Boyacá es un momento mítico que todos pueden reclamar. No porque fuera perfecto, sino porque demostró que era posible.

Aun así, la narrativa evoluciona. Los revisionistas como Germán Arciniegas ensalzaron a Bolívar como genio militar. Voces más recientes, como Charles Esdaile y Jeremy Adelman, destacan los errores estratégicos españoles y el papel crucial del apoyo indígena y campesino. La historiadora ambiental Claudia Leal añade otra capa: la niebla de agosto, el mal de altura y la fatiga del terreno también jugaron papeles decisivos.

Estos debates no disminuyen el lugar de Boyacá en la imaginación nacional—lo enriquecen. Recuerdan a los colombianos que los generales no pavimentaron solos el camino hacia la soberanía, sino que caminaron junto a campesinos, voluntarios y caballos exhaustos.

Hoy, el puente es también un sitio de peregrinación. Veteranos de guerras posteriores—civiles, ideológicas o del narcotráfico—vienen a honrar a quienes lucharon en un conflicto distinto. Los turistas dejan notas escritas a mano. Los niños recitan discursos. Los ciclistas de la Vuelta a Boyacá ascienden El Tobal en homenaje, persiguiendo fantasmas por la misma pendiente donde alguna vez marcharon los patriotas.

En este paisaje estratificado, Boyacá perdura no como leyenda, sino como memoria viva.

Colombia conmemora el aniversario de Boyacá no porque sellara la independencia por sí solo, sino porque enseñó a los colombianos cómo podía verse la unidad bajo fuego. La monarquía cayó no en Madrid, sino en la orilla embarrada de un río, donde un muchacho con un fusil capturó un imperio.

En cada bandera izada sobre el puente, en cada himno entonado en las escuelas y en cada nombre grabado en piedra, los colombianos no solo recuerdan: vuelven a firmar su contrato con la república, forjado en humo, sellado en sangre y aún palpitante, dos siglos después.

Lea Tambien: El miedo cierra puertas en el corredor latino de Atlanta, pero Buford Highway se niega a desaparecer

—Obras académicas citadas incluyen The Making of Modern Colombia de David Bushnell, los ensayos de Malcolm Deas en The Andean World, Britain and Latin America in the Nineteenth Century de Rory Miller, y Entre la espada y la pluma de Renán Silva. Las citas de Carlos Céspedes y Margarita Marín fueron proporcionadas a EFE.