Entre la seguridad y el silencio, El Salvador sopesa el verdadero costo de la represión de Bukele

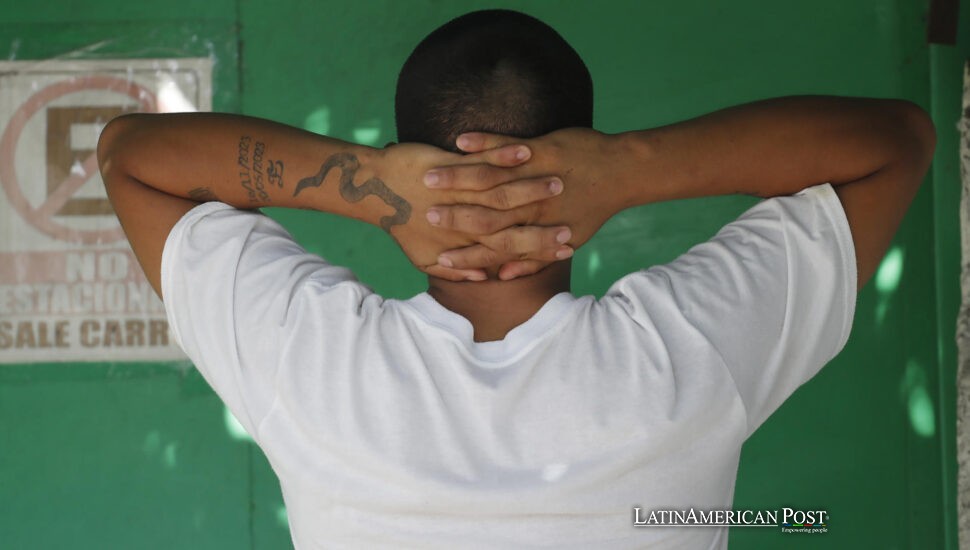

Más de dos años después del inicio de la ofensiva masiva contra las pandillas en El Salvador, las tasas de homicidios han disminuido, pero aumentan el miedo, la censura y las denuncias de tortura. A medida que se prolongan los poderes de emergencia, la pregunta ya no es si están funcionando. Es en qué están convirtiendo al país.

Cuando la excepción se vuelve la regla

Lo que comenzó como una respuesta temporal a una crisis, comienza a parecer permanente.

En marzo de 2022, tras un fin de semana de asesinatos atribuidos a pandillas que dejó más de 80 muertos, el presidente Nayib Bukele declaró un estado de excepción a nivel nacional. La medida otorgó a las fuerzas de seguridad el poder de detener a cualquier persona sospechosa de vínculos con pandillas, sin orden judicial ni debido proceso. La Asamblea Legislativa, controlada por el partido de Bukele, aprobó la medida en cuestión de horas.

Al principio, los resultados parecían extraordinarios. Los homicidios pasaron de 38 por cada 100,000 habitantes en 2019 a cifras de un solo dígito para 2023, lo que atrajo titulares internacionales. Ministros del gobierno declaraban barrios enteros como “liberados” del control de las pandillas. Muchos salvadoreños, especialmente en zonas obreras que habían sufrido durante décadas el terror de la MS-13 y Barrio 18, sintieron un alivio desconocido hasta entonces.

Pero detrás de las estadísticas, se dibuja otro panorama. Más de 87,000 personas han sido encarceladas desde el inicio de la represión. Según grupos de derechos humanos, al menos 415 han muerto bajo custodia. Se han presentado más de 6,000 denuncias de abusos, en su mayoría por detenciones arbitrarias.

“Las personas están más seguras de las pandillas, sí,” dice Samuel Ramírez, abogado del Movimiento de Víctimas del Régimen. “Pero ahora temen al Estado.”

En muchos casos, el miedo es precisamente el objetivo. Científicos políticos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas advierten que la popularidad sostenida —Bukele aún supera el 80% en encuestas— puede ocultar un entorno donde disentir es peligroso, no inexistente.

Miedo detrás de los aplausos

En entrevistas con EFE, varios salvadoreños repitieron lo mismo: valoran la calma en sus vecindarios, pero cuidan lo que dicen. ¿Y quién podría estar escuchando?

Una vendedora de frutas de 54 años en San Salvador, identificada solo como Carmen, dice que ya no asiste a reuniones vecinales sobre la escasez de agua. “Uno ya no sabe quién está tomando fotos,” comenta.

No es paranoia. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos informa que la represión ya no se utiliza solo contra pandilleros, sino también contra periodistas, activistas sindicales y líderes comunitarios. Amnistía Internacional ha documentado un “alarmante aumento” en la intimidación de cualquier persona que cuestione al régimen.

José Miguel Cruz, sociólogo de la Universidad Internacional de Florida, señala que esto sigue un patrón conocido: las emergencias de seguridad crean consenso público, y poco a poco se expanden para perseguir a los críticos. “Lo vimos en Egipto, en Filipinas. Ahora lo estamos viendo en El Salvador.”

Varios periodistas han huido del país. Otros trabajan con aplicaciones cifradas y guías de higiene digital. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas de protección a medios de comunicación después de que se detectaran rastros del software espía Pegasus —el mismo usado por regímenes autoritarios— en sus teléfonos.

Dentro de las cárceles, nadie vigila

Los rincones más oscuros de la represión están tras las rejas.

El nuevo y extenso Centro de Confinamiento del Terrorismo —o Cecot— fue presentado a principios de 2023 con imágenes de drones que mostraban a miles de prisioneros sin camisa, rapados, en cuclillas y en filas. El video se volvió viral. Pero nadie fuera del gobierno ha tenido acceso al lugar.

“Estamos convencidos de que el trato cruel, inhumano y degradante es generalizado,” afirma Ingrid Escobar, abogada de derechos humanos de Socorro Jurídico Humanitario.

Su equipo ha recopilado testimonios de cárceles más pequeñas, aún accesibles para familiares que pagan sobornos por información. Exdetenidos describen golpizas, privación de alimentos, de sueño y asfixia para forzar confesiones. Un hombre, Kilmar Ábrego, deportado desde EE.UU. y posteriormente liberado, detalló estos abusos en documentos judiciales reportados por primera vez por EFE.

La Organización Mundial Contra la Tortura ya clasifica a El Salvador junto a Rusia y Libia por el riesgo de abuso bajo custodia.

El criminólogo Jonathan Rosen, de Holy Family University, señala que el sistema penitenciario anterior —violento— permitía a las pandillas autogestionarse tras las rejas. Hoy, esa autonomía ha desaparecido, reemplazada por un control casi total. Pero ¿qué está creciendo en su lugar? ¿Enfermedades? ¿Extremismo? Nadie lo sabe. “Hipercontrol no es lo mismo que reforma,” advierte Rosen.

Un futuro secuestrado por el presente

Investigadores que estudian el retroceso democrático identifican un patrón preocupante: una vez que se instauran los poderes de emergencia, rara vez se retiran.

En el Instituto Variedades de la Democracia de Stanford, estudios muestran que en siete de cada diez países, los estados de excepción se convierten en herramientas permanentes de control cuando los tribunales son débiles y los parlamentos leales. El Salvador cumple ambos requisitos.

Desde marzo de 2022, la Asamblea Legislativa de Bukele ha renovado la medida de emergencia cada mes, sin debate ni supervisión. Cada vez, el argumento es el mismo: la amenaza aún no ha desaparecido.

Pero como dijo la abogada de derechos humanos Paola Álvarez a EFE, “En algún momento, cuando la excepción se vuelve rutina, ya no es legal. Es solo poder.”

Las consecuencias a largo plazo podrían no llegar con protestas, sino con dinero. El Departamento de Estado de EE.UU. ya ha incluido a varios funcionarios salvadoreños en su lista de vigilancia por corrupción. El Parlamento Europeo condenó las detenciones masivas. Y tras la apuesta de Bukele por el bitcoin, que sacudió la calificación crediticia del país, El Salvador necesita urgentemente préstamos multilaterales —préstamos que podrían venir condicionados al respeto de los derechos humanos.

Dentro del país, la vida cotidiana está llena de contradicciones. Las vigilias con velas por hijos detenidos ocurren en las mismas calles donde comerciantes celebran récords de ventas. Estudiantes universitarios debaten si emigrar antes de que el activismo se considere traición.

“Las pandillas se fueron,” dice Ramírez. “Pero también la confianza.”

La represión de Bukele ha cambiado innegablemente a El Salvador. Calles que antes estaban patrulladas por vigilantes de pandillas ahora parecen transitables. Pero en lugar de extorsión y miedo, muchos barrios viven un silencio distinto —uno impuesto por la vigilancia, las detenciones y las advertencias susurradas de no hablar.

Si ese silencio perdura —y qué lo reemplaza si se rompe— moldeará al país por años. El precio de la paz, resulta ser, podría ser la libertad. La pregunta que enfrenta El Salvador ahora es si puede recuperar ambas cosas sin volver al derramamiento de sangre.

Lea Tambien: Silencio No Contado: Cómo el Derramamiento de Sangre en América Latina se Volvió Ruido de Fondo

Créditos: Citas e información de entrevistas de EFE con Samuel Ramírez, Carmen, Ingrid Escobar y Paola Álvarez; datos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Amnistía Internacional, el Instituto Variedades de la Democracia de Stanford, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura.