Científicos Descubren la Estructura Más Grande del Cosmos y la Nombran en Honor a un Artefacto Andino

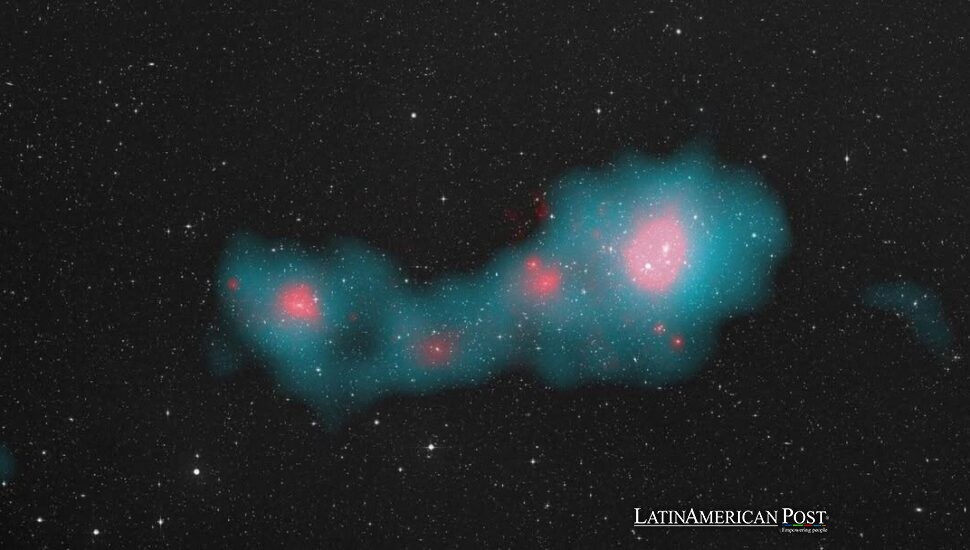

Recientemente, astrónomos revelaron una inmensa entidad cósmica que supera incluso a la Gran Muralla de Sloan en longitud: una asombrosa extensión de 1.39 mil millones de años luz de extremo a extremo. Apodada “Quipu”, en honor a los tradicionales cordones anudados utilizados en los Andes sudamericanos para el registro de información, esta nueva superestructura contiene una masa equivalente a 200 cuatrillones de soles.

Un Descubrimiento Deslumbrante

El nombre de Quipu no es solo una cuestión estética. La estructura se despliega en el espacio con ramificaciones que recuerdan los cordones de un quipu, destacando cómo la cultura andina resuena con nuestras exploraciones cósmicas.

Para poner a Quipu en perspectiva, imaginemos nuestra posición dentro de la Vía Láctea, parte del Supercúmulo de Virgo, que se extiende cientos de millones de años luz. Hasta hace poco, se creía que una de las formaciones más grandes del universo era la Gran Muralla de Sloan, con aproximadamente mil millones de años luz de ancho. Sin embargo, Quipu, descubierto mediante datos de satélites de rayos X y estudios de cúmulos galácticos, sobrepasa a la Gran Muralla de Sloan, convirtiéndose en la estructura cósmica más prominente reconocida localmente.

Los investigadores detrás de este hallazgo señalan que un pequeño grupo de superestructuras, incluida Quipu, abarca casi la mitad de todos los cúmulos de galaxias en nuestra vecindad cósmica. Su inmensa escala desafía la antigua suposición de que la materia se distribuye de manera relativamente uniforme. Sin embargo, Quipu no es una estructura permanente. Según el estudio, estas formaciones son fenómenos “transitorios” que eventualmente se desintegrarán a medida que el universo evolucione. Por ahora, su colosal tamaño nos muestra cómo la materia en el cosmos se organiza en patrones que se extienden a lo largo de distancias inimaginables.

Reimaginando la Arquitectura del Universo

Comprender cómo Quipu encaja en la estructura cósmica requiere una visión más amplia. Desde hace décadas, los astrónomos han concebido la materia en el universo como una “telaraña cósmica” de filamentos. Las galaxias y los cúmulos se alinean a lo largo de estos hilos, dejando entre ellos enormes vacíos. En escalas locales, estos filamentos se agrupan en lo que llamamos “murallas”, como la Gran Muralla de Sloan o la Gran Muralla Hércules-Corona Borealis (que algunos sugieren podría extenderse 10 mil millones de años luz, aunque su existencia aún se debate).

Sin embargo, la escala y composición de Quipu desafían los conceptos tradicionales sobre cómo se forman estas superestructuras. Según las teorías actuales, el universo nació hace aproximadamente 13.8 mil millones de años en el Big Bang, y la gravedad ha ido moldeando la materia en sistemas estelares, galaxias, cúmulos y supercúmulos. Se supone que, a gran escala, la materia debería estar distribuida de manera relativamente homogénea. Sin embargo, complejos colosales como Quipu parecen tan vastos que podrían requerir más tiempo del que ha existido el universo para formarse, planteando un enigma para la astrofísica.

Desde una perspectiva observacional, la caracterización de Quipu proviene de un satélite de rayos X operado por el Centro Aeroespacial Alemán, en combinación con el catálogo de cúmulos CLASSIX. Este conjunto de datos permitió a los investigadores identificar vastas concentraciones de materia al centrarse en los cúmulos de galaxias, que son algunos de los objetos gravitacionalmente más masivos del espacio. Al rastrear estos cúmulos, los astrónomos pueden comprender cómo la materia se organiza en superestructuras.

El hecho de que Quipu supere a otros filamentos cósmicos conocidos sugiere que necesitamos refinar la forma en que medimos la distribución de galaxias. A pesar del modelo aceptado de la “telaraña cósmica”, una entidad de esta magnitud representa una prueba extrema de la capacidad de la naturaleza para forjar megaestructuras efímeras.

Una de las implicaciones más relevantes de este descubrimiento es cómo estas inmensas formaciones influyen en fenómenos como el fondo cósmico de microondas (CMB). La masa a esta escala genera un efecto Sachs-Wolfe apenas perceptible, alterando la trayectoria y energía de los fotones del CMB. Los datos recientes confirman que este efecto es observable, aunque su impacto es pequeño. Esto vincula a las superestructuras locales con las observaciones cosmológicas que respaldan el modelo aceptado de la evolución del universo.

Ecos Culturales del Quipu en los Andes

Tan asombroso como es Quipu para la ciencia, su nombre evoca la complejidad de los sistemas de conocimiento andinos, en particular los hilos anudados del quipu utilizados por las culturas precolombinas para el registro de información. “Quipu” resulta un nombre apropiado. Su diseño muestra cordones que emergen de un filamento central, al igual que el quipu andino, que emplea una cuerda principal de la que se desprenden hilos más pequeños. Esta comparación enlaza nuestro pasado con un descubrimiento cósmico y crea un vínculo entre la historia de nuestra tierra y la inmensidad sin fronteras del universo.

En cierto sentido, el nombre es un homenaje a los avanzados métodos con los que las sociedades andinas registraban datos censales o acontecimientos históricos. Aunque la astrofísica moderna se basa en satélites de rayos X y cálculos avanzados, conectar estos descubrimientos con antiguas tradiciones enraíza nuestra exploración del cosmos en una identidad compartida y en una continuidad cultural. En esto se encierra una lección sutil: por imponentes o distantes que sean las estructuras a miles de millones de años luz, nuestra interpretación siempre regresa a las referencias y relatos culturales que llevamos con nosotros en la Tierra. Nuestra especie ha utilizado metáforas de la vida cotidiana para descifrar los misterios del cielo desde tiempos inmemoriales.

Paradójicamente, esto se relaciona con la importancia de la libre exploración y la creatividad en la ciencia. Así como los antiguos andinos encontraron maneras de registrar conocimiento con un simple sistema de nudos y cuerdas, los cosmólogos modernos intentan cartografiar la estructura del universo, cerrando brechas intangibles mediante vínculos lingüísticos y conceptuales. El nombre de Quipu no solo es un detalle estético, sino una muestra de cómo el avance científico puede dialogar con la memoria cultural sin eclipsarla.

Un Diálogo Cósmico Abierto a Todas las Voces

Vivimos en una era de descubrimientos cósmicos extraordinarios. El reconocimiento de Quipu representa un nuevo salto hacia adelante, recordándonos que cada vez que intentamos medir la realidad, esta se expande más allá de lo que creíamos posible. Este proceso, que algunos llaman un “viaje copernicano”, nos ha enseñado humildad: la Tierra no es el centro del cosmos, ni nuestra galaxia ni siquiera nuestro supercúmulo local. Hallazgos recientes sobre sistemas vastos como Quipu nos invitan a mantener la mente abierta y aceptar que el espacio puede contener estructuras de un tamaño o complejidad mayor a lo conocido.

En una sociedad bien integrada, las ideas científicas deben circular libremente, estimulando la reflexión y la imaginación. Ninguna autoridad debería imponer cómo hablamos, nombramos o analizamos los fenómenos cósmicos. Desde astrofísicos hasta simples observadores del cielo, todos podemos participar en este diálogo. De la misma manera, la sociedad se enriquece cuando se permite que todas las perspectivas—entusiastas o escépticas—sean escuchadas. La investigación avanza gracias a la tensión entre diferentes enfoques, alcanzando consenso solo cuando la evidencia es clara.

Este principio va más allá de la astronomía. En la Tierra, con frecuencia vemos intentos de restringir ciertas formas de expresión o conocimiento por temor a la confusión o a que desafíen narrativas oficiales. Sin embargo, como muestra el caso de Quipu, el saber prospera mejor cuando no se le encierra en compartimentos forzados. Tanto en los círculos astronómicos como en las comunidades andinas locales, cada perspectiva puede aportar ideas que fomenten una comprensión más profunda y un sentido de asombro.

Si limitamos la difusión o el acceso a ciertos hechos cósmicos, o impedimos su publicación, perdemos la oportunidad de añadir nuevas piezas al rompecabezas del conocimiento. Esto se aplica a cualquier ámbito social o filosófico: excluir ideas incómodas o contradictorias nos priva de una visión más completa del mundo. No importa cuán vasto sea Quipu ni los caminos que tomemos para estudiarlo; lo que realmente importa es cómo cada perspectiva contribuye a nuestro viaje compartido entre las estrellas.

El descubrimiento de Quipu, una estructura que abarca 1.39 mil millones de años luz, subraya nuestra pequeñez en un universo en constante expansión. Su valor trasciende los datos numéricos. Nombrarlo en honor a un dispositivo andino de conteo vincula la astronomía avanzada con el patrimonio cultural, fomentando la libre exploración y la imaginación. Aprendemos que, aunque las revelaciones cósmicas nos abran fronteras infinitas, también nos reconectan con las tradiciones y metáforas terrenales que anclan nuestro conocimiento en algo profundamente humano.

Lea Tambien: El Misterioso Hábito de los Delfines del Amazonas de Orinar Sobre Sus Cabezas

En un mundo donde el conocimiento puede ser disputado, debemos defender la necesidad de la libre interpretación, el debate y la difusión de ideas. No importa cuán masivo o efímero resulte ser Quipu—algunos científicos predicen que podría desintegrarse—su legado es testimonio de nuestra búsqueda de respuestas. Si la evolución cósmica nos enseña algo, es que el cambio y la transformación son constantes. Lo mismo debe aplicarse a la manera en que discutimos y nombramos los nuevos prodigios del universo. Al fomentar un diálogo abierto y resistir los intentos de censura, preservamos el sentido de maravilla que nos llevó a mirar las estrellas en primer lugar.