Exploraciones de Gran Altitud en Bolivia: Sueño, Oxígeno y Cognición en Adolescentes

Una colaboración entre la Universidad de Zúrich (UZH) y la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA) investiga cómo los niveles de saturación de oxígeno durante el sueño afectan la función cognitiva en adolescentes que viven a más de 3.600 metros de altitud, aportando conocimientos sobre la salud en altura.

Estudiando el Sueño a Grandes Alturas

Cuando la mayoría de las personas piensan en los desafíos de vivir en altitudes elevadas, imaginan el aire enrarecido y el cansancio físico. Ahora, investigadores de la Universidad de Zúrich (UZH) y la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA) en Bolivia se enfocan en un aspecto menos evidente pero significativo: la forma en que los adolescentes respiran por la noche. Según la neurocientífica Edith Schneider, líder del proyecto, “ha sido un análisis de la poligrafía del sueño en adolescentes que viven a gran altitud para ver cómo respiran.” En declaraciones a EFE añadió: “Medimos la saturación de oxígeno y los patrones respiratorios, buscando episodios de apnea del sueño. La pregunta es si la altitud aumenta el riesgo y cómo eso podría afectar la capacidad de aprendizaje de los adolescentes.”

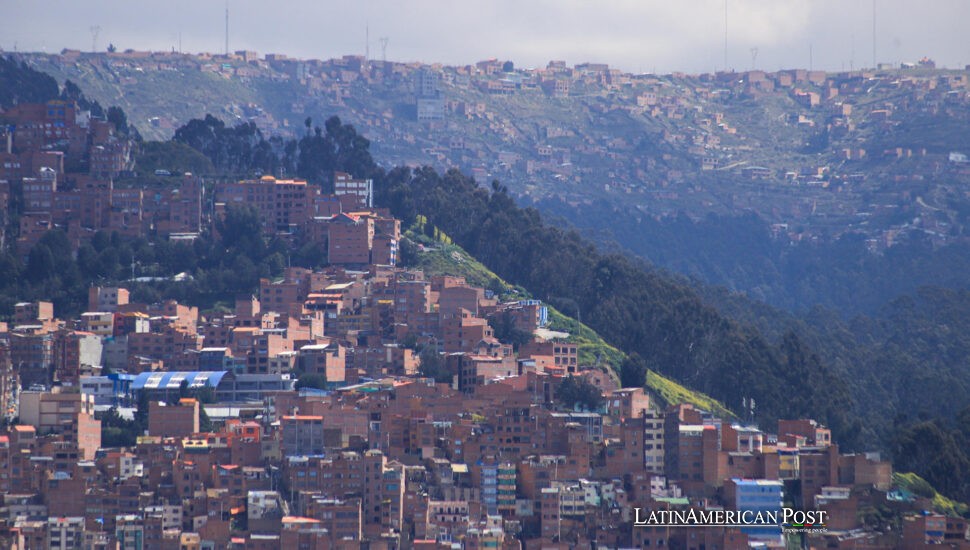

Para llevar a cabo el estudio, el equipo de Schneider se centró en más de 200 adolescentes en dos ciudades: La Paz, que se encuentra a unos 3.600 metros sobre el nivel del mar, y El Alto, que está por encima de los 4.100 metros. Los investigadores analizaron la calidad del sueño, irregularidades respiratorias y otros marcadores nocturnos para encontrar vínculos entre la reducción de oxígeno durante la noche y el rendimiento cognitivo. También midieron indicadores fisiológicos como la concentración de hemoglobina, la saturación de oxígeno en sangre y la presencia de eventos de apnea—momentos en los que la respiración se detiene o se vuelve muy superficial durante el sueño.

Cuerpos y Mentes Adolescentes Bajo Presión

La adolescencia es una etapa de cambios físicos y mentales, por lo que es importante que los investigadores comprendan los riesgos de vivir en altitudes elevadas. Schneider dijo a EFE: “Elegimos la adolescencia porque la pubertad genera muchos cambios en el cuerpo.” “Es un periodo ideal para detectar trastornos respiratorios y también para determinar si existen problemas de aprendizaje asociados a la altitud.”

Durante el estudio, las mediciones fisiológicas se compararon con diversas pruebas psicológicas diseñadas para evaluar la capacidad de atención, la memoria, el tiempo de reacción y el razonamiento. “Nuestra hipótesis inicial era que por encima de los 4.000 metros, las dificultades respiratorias podrían ser más pronunciadas”, explicó Schneider. Los datos confirmaron que los adolescentes de El Alto, más alta que La Paz, experimentaban desaturaciones de oxígeno y episodios de apnea con mayor frecuencia. Sin embargo, aunque estos hallazgos puedan parecer alarmantes, Schneider los contextualizó: “Es normal, porque están más arriba. Lo que debemos hacer es establecer cómo respira la gente en altura y cuáles son sus valores normales de respiración y oxigenación.”

Uno de los aspectos más importantes del estudio es su posible beneficio para los adolescentes y sus familias. Schneider destacó que muchos adolescentes que viven por encima de los 3.600 metros están bien adaptados al entorno, pero algunos podrían estar en mayor riesgo de desaturación de oxígeno, lo cual podría afectar su rendimiento académico. “Si un adolescente cae en esa categoría de riesgo, es fundamental identificarlo a tiempo”, subrayó. “El problema quizás no sea grave, pero debe reconocerse y abordarse a tiempo.”

Definiendo Nuevos Estándares en Medicina de Altura

Bolivia tiene zonas montañosas impresionantes que atraen a muchos turistas. La ciencia aún no comprende del todo cómo funciona el cuerpo humano en altitudes elevadas, especialmente en lo que respecta a los pulmones. Según Schneider, “esto es extremadamente importante para la medicina de altura, para establecer estándares normales—y evitar aplicar parámetros que no se adaptan a la región.” Añadió a EFE que con frecuencia la comunidad médica usa referencias del nivel del mar para determinar qué es “normal”, lo que puede conducir a diagnósticos o tratamientos inadecuados en poblaciones que viven a miles de metros de altitud.

La Universidad de Zúrich apoyó y coordinó el proyecto a través de su Instituto de Fisiología Veterinaria, supervisando las mediciones fisiológicas. Por su parte, la UPSA, bajo la dirección del investigador boliviano Nicolás Arancibia, se encargó del reclutamiento de participantes y de las pruebas cognitivas. Ambos socios consideran este modelo de colaboración como un paso clave para entender cómo la altitud afecta la salud, desde el nacimiento hasta la edad adulta.

Schneider cree que este tipo de investigaciones es especialmente crucial en Bolivia, donde ciudades como El Alto tienen una alta densidad de población. Con más de 885.000 habitantes, El Alto es una de las urbes más grandes del mundo a gran altitud. No obstante, como dijo a EFE, “la medicina de altura en Bolivia está totalmente descuidada. No se ha tomado en cuenta en absoluto, y no ha habido esfuerzos por entender, por ejemplo, cómo funciona la respiración en la altura.” Aboga por convertir la medicina de altura en una “prioridad nacional” para su país.

Expandiendo la Investigación Más Allá de los Andes

Aunque el estudio actual se centra en La Paz y El Alto, los investigadores ya planean expandirlo a otras altitudes alrededor del mundo para comparar resultados y obtener una visión más amplia sobre la salud adolescente. “Queremos ver si la proporción de riesgo se mantiene igual”, dijo Schneider. Los próximos sitios pueden incluir ciudades por encima de los 2.500 metros, como algunas en Kirguistán, y entornos de menor altitud, como Santa Cruz, la ciudad más grande de Bolivia, ubicada a 400 metros sobre el nivel del mar. “Esto nos dará una visión completa, desde altitudes altas hasta bajas”, añadió.

Esta colaboración internacional podría revelar cómo distintos grupos se adaptan—o luchan por adaptarse—a desafíos ambientales diversos. Las diferencias en dieta, prácticas culturales e incluso genética pueden influir en qué tan bien los adolescentes manejan niveles reducidos de oxígeno. El equipo investigador busca usar datos completos sobre respiración, saturación sanguínea y salud cognitiva para establecer guías estándar que gobiernos y profesionales de la salud puedan implementar para mejorar el bienestar de los jóvenes que viven en altura.

Schneider presentará sus hallazgos en la conferencia global sobre medicina de altura que se celebrará en Kirguistán del 24 al 26 de abril. La ubicación montañosa del evento resalta la relevancia mundial de su trabajo. Según declaró a EFE, es crucial determinar qué condiciones fisiológicas deben considerarse normales para personas que han vivido toda su vida en grandes altitudes. Comprender los valores base de respiración y oxigenación ayuda a detectar riesgos potenciales con anticipación.

Lea Tambien: El Enfrentamiento Tecnológico de Alto Nivel en México: Buque de EE. UU. Viola Santuario Marino

Este estudio llama la atención sobre un componente esencial pero frecuentemente ignorado de la vida en altura. Para adolescentes que enfrentan los retos de la pubertad, la escuela y los cambios sociales, el factor adicional de oxígeno reducido durante el sueño puede ser un obstáculo invisible—uno que solo puede abordarse mediante investigación científica dedicada y revisiones médicas constantes. Gracias a esta colaboración boliviano-suiza, los adolescentes de algunas de las ciudades más altas del mundo podrían beneficiarse pronto de una atención médica más personalizada, garantizando que sus futuros brillantes sean tan ilimitados como el cielo andino que los rodea.