Matemáticas mexicanas y luz de luna: cómo los mayas codificaron el reloj de eclipses del Códice de Dresde

Durante siglos, el Códice de Dresde nos ha observado desde el vidrio de los museos como un enigma: sus páginas de papel de corteza están llenas de dioses, glifos y números demasiado precisos para ser casualidad. Ahora, dos investigadores creen haber descifrado uno de sus mayores secretos.

Según un nuevo análisis de John Justeson y Justin Lowry, titulado “El diseño e historia reconstruible de la tabla de eclipses maya del Códice de Dresde”, los antiguos mayas no solo registraban los eclipses: los predecían, usando un intrincado modelo matemático-lunar que unía la observación del cielo con el tiempo sagrado, la precisión con la poesía.

Un libro de papel de corteza y un cielo lleno de números

Antes de los telescopios y las ecuaciones, existían los ojos, los rituales y los libros plegables de corteza.

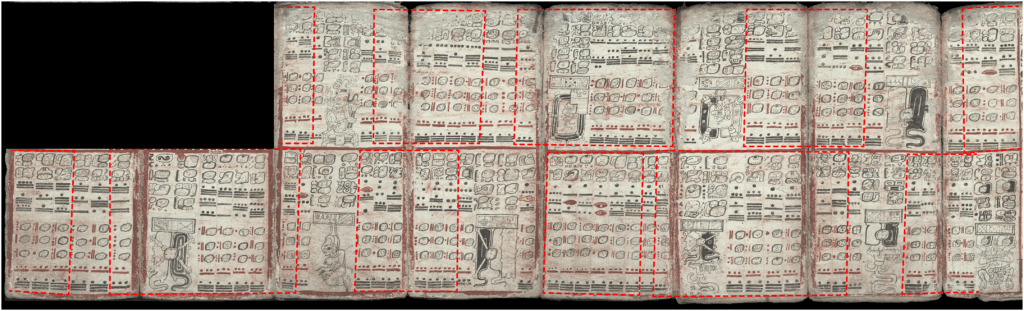

El Códice de Dresde —pintado hace más de siete siglos en Yucatán— es el manuscrito maya más completo que sobrevive: 39 paneles que se despliegan como un acordeón cósmico.

En sus páginas, dioses jaguar persiguen al Sol, serpientes se enroscan entre glifos, y filas de números laten como anotaciones del pulso del cielo.

Oculto entre esas imágenes, Justeson y Lowry hallaron un ciclo de 405 meses: un patrón de intervalos lunares tan cuidadosamente contados que forma un motor predictivo.

Donde antes los estudiosos veían registros de eclipses pasados, el nuevo estudio ve pronósticos, organizados metódicamente para anticipar dónde y cuándo caería la próxima sombra.

“Los mayas construyeron un modelo”, escriben los autores: un algoritmo en forma de calendario.

Este traza 69 fechas de luna nueva a lo largo de 405 meses sinódicos, con correcciones que mantienen el ritmo lunar alineado con sus nodos: los puntos invisibles donde nacen los eclipses.

El registro muestra cómo los Ajq’ij, o guardianes del día, avanzaban paso a paso en el tiempo, contando desde cada luna nueva, observando los patrones hasta poder predecir la oscuridad misma.

Del calendario lunar al motor de eclipses

Un eclipse solar o lunar no ocurre con cada luna nueva o llena.

La geometría debe ser exacta: la Luna debe cruzar el plano orbital de la Tierra en el momento justo, en uno de los dos puntos nodales.

Los mayas lo notaron mucho antes de que la mecánica orbital tuviera nombre.

En el Códice, agruparon las lunas nuevas en temporadas de eclipses: conjuntos de seis lunaciones donde las alineaciones se repetían, separadas por intervalos de 11 o 17 meses de cielo despejado.

A lo largo de los 405 meses, el Códice muestra 55 posibles eclipses, la mayoría en series ordenadas de seis, una que llega hasta siete.

El patrón se repite con la elegancia de un reloj celeste, visible solo tras siglos de observación a simple vista.

Pero incluso los mejores relojes se desajustan. Los nodos lunares se desplazan lentamente hacia el oeste, completando una regresión cada 18,6 años.

Si no se corrige, ese desplazamiento desfasaría las temporadas de eclipses.

Los mayas no lo corrigieron por ensayo y error: incorporaron la corrección en la tabla misma.

El truco del solapamiento que domó la deriva celeste

En lugar de reiniciar la tabla de 405 meses al final de un ciclo, los mayas la solapaban con la siguiente, comenzando una nueva secuencia a los 223 o 358 meses.

Estos números no son aleatorios: son los engranajes armónicos que sincronizan el tiempo lunar y nodal.

El intervalo de 223 meses refleja el ciclo de Saros moderno, la base de la predicción de eclipses usada hoy.

Al solapar las tablas en esos intervalos, los mayas reiniciaban efectivamente la fase, reajustando la trayectoria de la sombra.

Cuando los investigadores compararon las temporadas de eclipses proyectadas del Códice con el catálogo moderno de la NASA, la coincidencia fue asombrosa.

El manuscrito señalaba ventanas donde los eclipses habrían sido visibles no solo en Mesoamérica, sino alrededor del mundo.

Lo extraordinario es esto: sin lentes, brújulas ni metales, los mayas habían producido un modelo planetario del comportamiento lunar, construido solo con aritmética y observación.

Su matemática no solo describía los cielos: mantenía el tiempo con ellos.

Tiempo sagrado, sincronía científica

¿Por qué 405 meses?

La respuesta es tanto filosófica como matemática.

La cuenta —11 960 días— corresponde casi exactamente a 46 vueltas del Tzolk’in, el ciclo sagrado de 260 días que ordenaba la vida y el ritual.

Los autores del Códice no dividían el cielo por curiosidad: tejían la recurrencia celeste en el tejido del destino.

Investigadores anteriores, como Floyd Lounsbury, ya sospechaban esto: que las tablas lunares eran primero una herramienta calendárica, no un simple registro de eclipses.

La nueva investigación amplía esa idea, mostrando cómo capas de ciclos, superpuestas y plegadas entre sí, transformaron un diario lunar en un mapa predictivo.

La aritmética del cielo se convirtió en un acto de devoción.

Un eclipse solar, para los mayas, no era solo un evento: era un ser.

En náhuatl, Tonatiuh qualo, “el Sol es comido”; en maya, Pa’al K’in, “el Sol se rompe”.

Era una herida en el tiempo, predicha por los mismos números que regían los días de matrimonio, las temporadas de siembra y los aniversarios reales.

Los ajq’ij —astrónomos y sacerdotes a la vez— se situaban en esa intersección entre ciencia y fe, manteniendo una vigilancia tan constante que aún hoy instruye al mundo moderno.

@science.org

Cuando el pasado predice el presente

Solo cuatro códices mayas sobrevivieron a la conquista y las hogueras.

De ellos, el Códice de Dresde sigue siendo el más completo y el más matemático: un puente entre la paciencia humana y la recurrencia cósmica.

El nuevo estudio de Justeson y Lowry restaura el genio de su tabla.

El ciclo de 405 meses, sus temporadas de seis lunaciones y los solapamientos precisos en 223 o 358 meses forman un mecanismo de predicción que, comparado con los datos modernos, resulta asombrosamente exacto.

Lo más conmovedor es cómo este hallazgo redefine la idea de progreso.

En una era gobernada por algoritmos, los mayas construyeron el suyo a partir del ritmo ritual y la observación del cielo, pintado en corteza y transmitido a lo largo de los siglos.

Lea Tambien: Brasil construye una escuela donde los influencers aprenden de negocios antes de la fama

Su código de eclipses no era una máquina: era una colaboración entre humanos y cosmos.

Demuestra que las matemáticas pueden ser sagradas, que la observación puede convertirse en profecía, y que, incluso sin instrumentos modernos, una civilización podía mirar al Sol oscurecido y decir, con tranquila certeza: sabíamos que vendrías.

Basado en el estudio de John Justeson y Justin Lowry, “The design and reconstructible history of the Mayan eclipse table of the Dresden Codex”, Science Advances 11, eadt9039 (2025). DOI: 10.1126/sciadv.adt9039