Las tejedoras de Colombia luchan por la dignidad en un mundo hambriento de moda

En las calles blanqueadas por el sol de Riohacha, el viento caribeño de Colombia se mezcla con el hilo y la historia. Cada mochila tejida a mano es un mapa de herencia y supervivencia, pero a medida que la demanda global se dispara, las mujeres wayuu que las elaboran exigen algo más raro que el oro: un reconocimiento justo.

Hilos de supervivencia, hilos de orgullo

En el malecón costero, Sandra Aguilar extiende sus mochilas sobre una manta, sus colores resplandeciendo bajo el sol guajiro. Cada una es una historia en hilo: patrones de triángulos, rombos y estrellas que trazan la geometría del desierto y la genealogía de su pueblo.

“Cuando vendo una mochila, comparto una parte de lo que somos”, le dijo a la BBC.

Durante siglos, el tejido ha sido el latido del pueblo wayuu. Nació como un ritual sagrado, transmitido de abuelas a hijas como arte e identidad. Hoy es también un acto de supervivencia. La Guajira, la provincia más pobre de Colombia, vive entre la sequía y el hambre; casi dos tercios de sus habitantes están por debajo del umbral de pobreza. Los mismos hilos que antes unían hamacas y mantos ceremoniales ahora pagan comida, medicinas y estudios.

Pero estas mochilas han viajado lejos de su cuna desértica. Antes intercambiadas entre familias, ahora desfilan en pasarelas de París, se venden en Amazon y aparecen en las redes de influencers. “Los visitantes internacionales ya reconocen la mochila”, dice Aguilar con orgullo. “Reconocen su valor ancestral.”

Sin embargo, el éxito trae espinas. Fábricas producen imitaciones, intermediarios se llevan la mayor ganancia, y los compradores globales a menudo olvidan a las mujeres detrás del tejido. Entre el empoderamiento y el borrado, cada puntada se ha vuelto política: una lucha entre la herencia y la maquinaria de la moda.

Del arte sagrado a la moda rápida

Una mochila tradicional puede tardar semanas, incluso meses, en completarse. El tejido apretado de algodón o fibra de fique exige paciencia, precisión y una especie de oración. Cada color tiene un significado: el rojo simboliza la sangre y el sol, el negro la tierra, el amarillo la vida.

Pero los mercados masivos han acelerado el reloj. Para satisfacer la demanda, muchas tejedoras simplifican los patrones y terminan una bolsa en solo dos o tres días.

Los precios revelan la jerarquía: una mochila sencilla para turistas puede venderse por unos 20 dólares en las calles de Bogotá; una pieza intrincada puede alcanzar los 200 dólares o más en boutiques europeas. La distancia entre esos dos precios suele medir la brecha entre el reconocimiento y la explotación.

Laura Chica, una emprendedora colombiana, descubrió esa paradoja en carne propia. Los cumplidos que recibió por su mochila wayuu durante un viaje a Europa la inspiraron a fundar Chila Bags en 2013. Su marca, que combina motivos ancestrales con moda contemporánea, apareció en Vogue China y en desfiles internacionales. “Trabajamos con artesanas que reciben un pago justo, cuyas historias contamos”, dijo a la BBC. Pero reconoció una doble realidad: “Un mercado valora la artesanía; otro premia la velocidad. No todas pueden acceder a las marcas que respetan su trabajo.”

En el Mercado Nuevo de Riohacha, esa división se siente física. En pisos de concreto bajo techos de lata, grupos de mujeres wayuu tejen en silencio. Los intermediarios les pagan unos 5,50 dólares por mochila; tras comprar hilo y pagar transporte, algunas apenas conservan 1,50. Pocas hablan español; la mayoría solo se comunica en wayuunaiki, su lengua ancestral, lo que las aísla de los compradores directos. Para muchas, el intermediario no es un explotador, sino el único puente disponible.

La ironía es brutal: el apetito global por la “moda ética” depende de mujeres que rara vez ven ética en su salario.

Resistencia, una cooperativa a la vez

El cambio llega, hilo a hilo. Paula Restrepo, directora de la Fundación Talento Colectivo, llama a las wayuu “artesanas expertas atrapadas en mercados injustos”. Su organización las capacita en precios, liderazgo y comercio justo. “No todos los intermediarios son dañinos”, explica. “Necesitamos intermediarios solidarios: socios que protejan los salarios dignos y las condiciones seguras.”

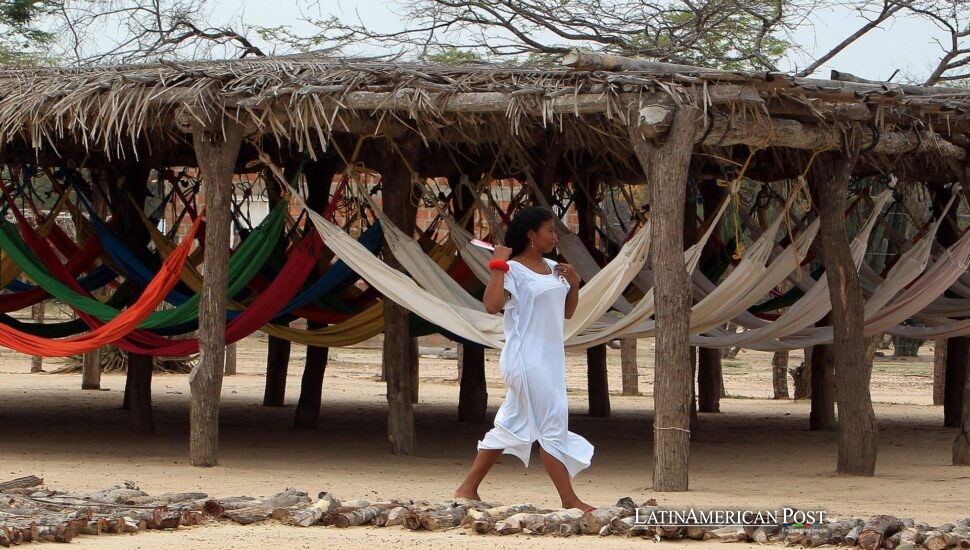

Una de esas alianzas es One Thread Collective, que colabora con la fundación de Restrepo para ayudar a las tejedoras a convertirse en emprendedoras. Entre ellas está Yamile Vangrieken, quien lidera un pequeño grupo familiar en las afueras de Riohacha. Sentada en una hamaca naranja brillante, sirve de puente entre sus parientes rurales —la mayoría nunca ha salido de su aldea— y los compradores del exterior. One Thread les ofrece pago estable, hilo y microcréditos. “Quiero que mi hija teja porque le gusta, no porque tenga que hacerlo”, dice, sonriendo hacia la adolescente a su lado, ya hábil con el telar.

La tecnología ha sido tanto ayuda como amenaza. Brandon Miller, empresario estadounidense que dirige Wayuumarket.com, asegura que aunque el interés sigue alto, el mercado ha cambiado. “Los compradores ahora vienen directamente a La Guajira”, dice. Usando aplicaciones de traducción con IA, turistas e influencers de China y Tailandia negocian directamente con las artesanas, transmitiendo en vivo sus compras a audiencias globales. “La demanda no ha bajado, pero el control de la historia —y de las ganancias— está cambiando rápido.”

Lo que para algunos parece oportunidad, para otros es erosión. Cuando las tendencias en línea, y no la herencia clanil, dictan el diseño, el oficio corre el riesgo de convertirse en otro producto algorítmico. Un patrón que antes simbolizaba la Vía Láctea podría pronto convertirse en “lo que más se vende en TikTok.”

Tejiendo de nuevo la dignidad

En el malecón, Sandra Aguilar sigue tejiendo, aunque admite que ya no reconoce algunas mochilas que llevan los turistas. Logotipos de equipos de fútbol, cuentas y adornos brillantes se han infiltrado en lo que antes era geometría sagrada. Adaptarse mantiene a las familias alimentadas, dice, pero tiene un costo. “Nuestra esencia está en los diseños. Si los perdemos, nos perdemos a nosotras mismas.”

Sus palabras van más allá de La Guajira. Resuenan en toda economía indígena y rural atrapada entre la visibilidad y la vulnerabilidad. La lucha wayuu no es nostalgia; es un modelo de cómo la cultura puede sobrevivir al capitalismo sin rendirse ante él.

Para ellas, el verdadero empoderamiento significa control: del relato, del precio y de la dirección creativa. Su progreso depende del acceso al crédito, la alfabetización digital y la protección de la propiedad intelectual para evitar el plagio de sus diseños. Algunos programas gubernamentales han comenzado a catalogar los motivos wayuu auténticos como patrimonio cultural, pero la aplicación de la ley es débil. Como dijo una activista: “Si podemos rastrear una cartera falsificada hasta una marca, deberíamos poder rastrear un patrón robado hasta un clan.”

Los consumidores internacionales también tienen poder. Comprar directamente a cooperativas certificadas, apoyar programas de comercio justo y exigir transparencia a las marcas puede inclinar la balanza. Cada compra ética es un voto por la equidad sobre la explotación.

Las mujeres wayuu de La Guajira siempre han sabido que sobrevivir es un arte. Cada rombo y zigzag en una mochila tiene significado: tierra, viento, ascendencia, resiliencia. Su desafío hoy no es demostrar el valor de su arte, sino reclamar su lugar en la economía que éste sostiene.

El mundo de la moda habla mucho de sostenibilidad, pero como recuerdan Aguilar y sus compañeras, la sostenibilidad sin justicia es solo otro patrón impreso para el lucro. La verdadera sostenibilidad comienza en las manos que sostienen el hilo: en los dedos encallecidos que tuercen el color en cultura, una vuelta a la vez.

Para estas mujeres, tejer es más que un ingreso; es identidad hecha tangible, esperanza hilada en tela.

“Si dejo de tejer, dejo de ser yo”, dice Aguilar suavemente.

El futuro de la mochila —y del pueblo wayuu— dependerá de si el mundo logra ver esa verdad, de si puede distinguir entre una tendencia y una tradición.

Porque para los wayuu, tejer no es moda. Es memoria. Es resistencia. Y es el arte de sobrevivir con belleza en un mundo que con demasiada frecuencia olvida las manos detrás de la belleza.