Bad Bunny en Yale: cómo un superestrella puertorriqueña se convirtió en una lección sobre identidad

En Yale, un seminario con cupo agotado disecciona el último álbum de Bad Bunny para explorar la política, los ritmos y la diáspora de Puerto Rico. El profesor Albert Laguna sostiene que las universidades deben estudiar el presente, y los estudiantes están de acuerdo, mientras un debate sobre un espectáculo del Super Bowl realizado solo en español eleva las apuestas.

Un plan de estudios pop para un presente puertorriqueño

En una mañana gris en New Haven, el sonido de tambores de plena se escapa por la ventana de un salón de Yale. Dentro, los estudiantes se inclinan sobre sus portátiles y hojas con letras de canciones mientras el profesor Albert Laguna marca el ritmo sobre su escritorio. El curso, titulado Bad Bunny and the Sound of the Contemporary Caribbean, se llenó en cuestión de horas.

“Parte del trabajo de una universidad es entender el momento presente”, dijo Laguna a EFE. “Y el momento presente es Bad Bunny.”

Laguna, quien ha enseñado historia y cultura del Caribe en Yale desde 2012, describe la clase como un estudio de musical aesthetics and politics, de cómo un álbum pop puede convertirse en un texto sobre legados coloniales, corrupción, migración y pertenencia. El caso de estudio de este semestre es “Debí tirar más fotos” (DtMF), el álbum introspectivo y desafiante que la estrella puertorriqueña lanzó en 2024.

“No tienes que que te guste Bad Bunny para entender que es importante”, dijo Laguna a EFE, respondiendo a los críticos que confunden el gusto personal con el valor académico. Esa postura parece especialmente relevante mientras voces conservadoras en Estados Unidos se indignan por el plan de Bad Bunny de ofrecer un Spanish-only Super Bowl halftime show. Para Laguna, la reacción solo subraya el punto: “La voz más reproducida del mundo es puertorriqueña y habla español. Esa realidad exige análisis.”

Ritmos que recuerdan, beats que debaten

Cada semana, los estudiantes desmenuzan una canción de DtMF. El aula vibra con discusiones: bomba, plena, reguetón, salsa. “Tomamos una canción y la diseccionamos”, dijo Laguna a EFE. La conversación se extiende desde los ritmos de raíces africanas de la isla hasta su política poshuracanes.

La bomba y la plena, nacidas de la resistencia afro-puertorriqueña, fueron alguna vez periódicos de barrio en forma de canción, registros de supervivencia y sátira. Integrarlas en el pop global, sostiene Laguna, es insistir en que la historia de la isla no puede silenciarse. “Los ritmos que usa son archivos”, dijo a EFE.

Para los estudiantes, ese método transforma escuchar en leer. Las letras se vuelven estudios de caso; los beats se convierten en argumentos. Una rima ingeniosa sobre la gentrificación abre un debate sobre el desplazamiento en San Juan. Un estribillo que hace referencia a la migración se transforma en una discusión sobre la junta de control fiscal de Puerto Rico y la política de austeridad.

“En mis cuatro años aquí, nunca había visto una clase así”, dijo Samantha Yera, una de las estudiantes citadas por EFE, con su cuaderno lleno de anotaciones de “Lo que le pasó a Hawaii”. Michaell Santos, otro estudiante, sonrió: “Soy superfán, me encanta su música, así que qué mejor manera de aprender que a través de algo que habla mi idioma.”

Otros llegan con preocupaciones distintas. Daniel Torres, quien planea estudiar medicina en Puerto Rico, dijo a EFE que la clase ha moldeado su visión de sus futuros pacientes. “Sentí que era una buena forma de entender la cultura y los desafíos antes de regresar”, afirmó.

Para cuando la lista de reproducción vuelve a la pista final del álbum, la clase ha cubierto desde política de género hasta colonialismo, desde himnos de protesta hasta canciones de trap romántico. El ambiente es una mezcla de seminario y sesión de estudio: pensamiento serio con actitud.

Un aula diversa que habla spanglish frente a un momento global

Alrededor de la mesa del seminario, el español y el inglés se superponen como una armonía. Algunos estudiantes crecieron entre Bayamón y el Bronx; otros aprendieron su primer español en un dormitorio de Yale. Unos pocos son angloparlantes monolingües descifrando la jerga verso por verso.

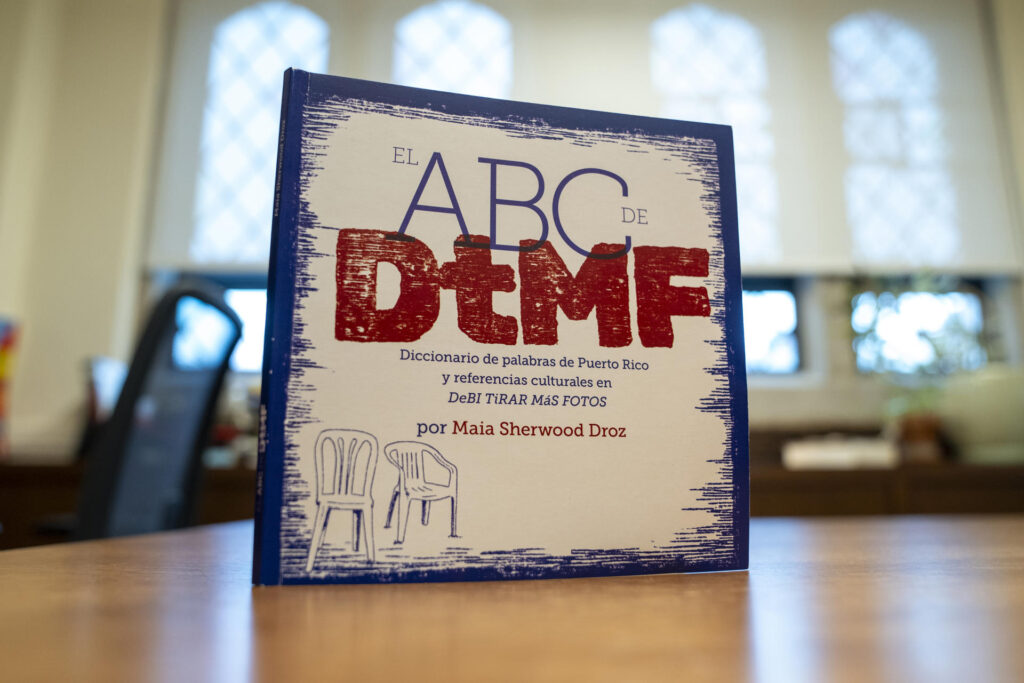

Laguna abraza la mezcla. Atribuye a la lingüista Maia Sherwood Droz’s El ABC de DtMF ser una guía literal a través del vocabulario de Bad Bunny. Este glosario convierte los códigos callejeros puertorriqueños en conocimiento compartido sin diluir su fuerza. “Es importante tener a esos estudiantes en la clase”, dijo a EFE, “porque Bad Bunny es un fenómeno global.”

En cualquier día, la traducción es un trabajo en equipo. Una letra sobre la vida nocturna en San Juan lleva a alguien a explicar La Perla; un verso sobre la recuperación tras un huracán deriva en diáspora, remesas y redes de ayuda mutua. Cuando una línea insinúa violencia policial, la conversación se amplía al tema del abuso policial en toda América.

La diversidad del aula se convierte en su método. “Aquí todos somos traductores”, dijo Yera. “No solo de idioma, sino de cultura.”

La controversia del Super Bowl —si un espectáculo en español es una celebración o una provocación— se convierte en un caso de estudio instantáneo. Los estudiantes argumentan que Estados Unidos ya vive en español, desde cocinas en Miami hasta obras en construcción en California y el metro de Nueva York. La indignación, sugieren, no tiene que ver con la comprensión, sino con el poder: quién tiene permiso de hablar y aun así ser escuchado.

“Esta clase demuestra que el español no es algo extranjero en Estados Unidos”, dijo Torres a EFE. “Ya forma parte del paisaje sonoro.”

Estudiar la isla ahora para cambiar lo que viene después

Lo que comenzó como un seminario pop se ha convertido en algo más grande, un espejo frente a la propia banda sonora de Estados Unidos. Laguna empuja a los estudiantes a pensar más allá del fandom. Debaten contradicciones: la distancia entre la celebridad y el barrio, la mercantilización del “cool” caribeño y las responsabilidades de la fama global. “Podemos celebrar a Bad Bunny y aun cuestionarlo”, dijo Laguna. “El amor crítico sigue siendo amor.”

Las tareas mezclan academia y autobiografía. Los estudiantes escriben reflexiones que vinculan sus vidas con la isla. Una compara la síncopa del reguetón con el ritmo de los hogares bilingües; otra traza la migración a través de las canciones que su madre ponía en una cocina de Chicago. El aula se convierte en lo que Laguna llama “a rehearsal for public life”, un espacio para practicar la escucha a través de las diferencias antes de entrar al mundo, donde los debates son más ruidosos.

Para Torres, las lecciones van más allá del campus. Ve en el curso un modelo de medicina que toma en cuenta la cultura. “Entender cómo la austeridad y la migración afectan la salud de las personas me convierte en un mejor médico”, dijo.

Laguna ve una transformación más amplia. Las universidades, argumenta, deben dejar de tratar la cultura latina como una nota al pie. “No puedes entender el pasado, el presente o el futuro de este país sin entender a la comunidad latina y al español”, dijo a EFE.

Esa convicción le da urgencia al curso. Cuando los estudiantes se reúnan para su sesión final, volverán a DtMF una vez más, escuchando lo que los beats recuerdan y lo que predicen. La música sobrevivirá al semestre, sonando en audífonos y ensayos, llevando la misma pregunta que inició la clase: ¿qué significa que la voz más fuerte del mundo cante en español?

Afuera, el invierno se presiona contra los muros góticos de Yale. Dentro, una docena de estudiantes asienten al ritmo de una isla que se niega a permanecer en los márgenes. Cuando las cámaras del Super Bowl recorran un estadio que canta en español, oirán más que un espectáculo pop. Oirán un programa hecho carne: una nación aprendiendo a escuchar, una universidad poniéndose al día con el momento y un beat que ya no pide permiso para ser escuchado.

Lea También: Visiones de guerra acechan a América Latina mientras la ficción refleja una política temeraria