Visiones de guerra acechan a América Latina mientras la ficción refleja una política temeraria

Mientras los buques de guerra estadounidenses patrullan el Caribe y las imágenes de drones de “interdicciones” en el mar inundan las pantallas, América Latina se siente atrapada entre el déjà vu y la profecía. Foreign Policy vuelve sobre el novelista Lucius Shepard, cuya ficción bélica de los años 80 advirtió lo que ocurre cuando Washington confunde la imaginación con la estrategia.

El novelista que previó nuestros titulares

En América Latina, la guerra nunca desaparece: muta, se esconde en la retórica y espera nuevos uniformes. Este mes, mientras destructores estadounidenses se deslizan por las aguas del Caribe y supuestos traficantes mueren en explosiones filmadas por drones, la región se siente atrapada entre el déjà vu y la profecía. Los reportajes de Foreign Policy vinculan esa tensión con un oráculo improbable: el fallecido novelista estadounidense Lucius Shepard, cuyas historias de guerra en un futuro cercano, escritas en los años ochenta, hoy se leen como crónicas del presente. Su lección es inquietantemente clara: cuando Washington confunde la imaginación con la estrategia, la selva recuerda, y nunca olvida.

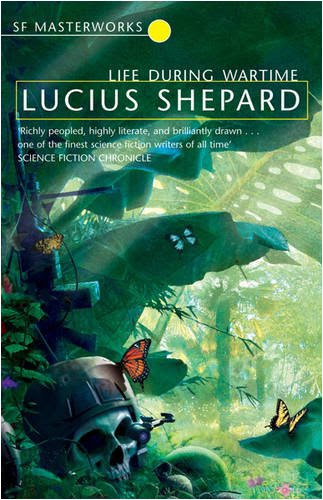

Shepard escribió sobre unos Estados Unidos que tropezaban hacia un segundo Vietnam, esta vez en Centroamérica, seducidos por su propia maquinaria y sus ilusiones. Sus soldados estaban fusionados con la tecnología y la paranoia: pilotos de helicóptero que ocultaban sus rostros quemados tras visores, infantería conectada a computadoras y centros de mando donde la política sonaba como poesía escrita por fantasmas. Su obra más conocida, Life During Wartime, era un delirio febril inspirado en las intervenciones reales de su época: la formación de escuadrones de la muerte salvadoreños por parte de Estados Unidos, las misiones encubiertas desde Honduras y los manuales de la Guerra Fría que parecían planos para el caos.

Como ha señalado FP en sus reportajes y entrevistas, Shepard nunca inventó atrocidades de la nada; extrapolaba a partir del comportamiento oficial. Al hacerlo, hizo que los lectores estadounidenses sintieran el vértigo del imperio. “Nunca alcancé suficiente celebridad como para hacer una onda en una bañera”, bromeó alguna vez, una ironía que FP citó para subrayar su condición de outsider. Sin embargo, su ficción logró algo más raro que la fama: dar lenguaje a lo que soldados y ciudadanos perciben cuando la política pierde contacto con la causa y el efecto.

Esa misma disonancia recorre hoy el Caribe. Bombarderos estadounidenses “demuestran fuerza” frente a la costa de Venezuela. Los comandantes navales informan sobre interdicciones de narcóticos mientras los habitantes de las orillas cuentan los cuerpos de los pescadores. La ficción de Shepard captó esa distancia entre el anuncio y la realidad, entre lo que Washington cree que hace y lo que la gente sobre el terreno padece. “Ya no se trata de contranarcóticos”, dijo a FP un analista regional. “Es contranarrativa: cada ataque es un mensaje.”

En el universo de Shepard, la guerra no era un acontecimiento, sino una infección que se filtraba en las economías que la rodeaban. Sus pueblos fronterizos se convertían en mercados en auge para contrabandistas y mercenarios, lugares “menos una ciudad que un síntoma de guerra”. Cualquiera que camine hoy por los puertos del Pacífico colombiano o los muelles petroleros de Venezuela reconocería ese tipo de paisaje.

Cuando la guerra se convierte en política alucinatoria

La ficción de Shepard era alucinatoria por diseño. Desdibujaba la línea entre lo sobrenatural y la locura burocrática: soldados que podían hablar con fantasmas, generales convencidos de que sus máquinas podían profetizar, interferencias de radio que traían las voces de los muertos. La imaginería parece poética hasta que se vuelve literal. El lenguaje de la política actual no suena menos surrealista.

Un funcionario de la Casa Blanca insiste en que Estados Unidos no busca “confrontación” con Venezuela. Horas después, un informe del Pentágono describe “ataques quirúrgicos”. Un comandante llama a la acción “interdicción”; funcionarios regionales describen la misma explosión como un “ataque”. Los verbos cambian; los patrones de explosión, no.

Los reportajes de FP han seguido cómo estas maniobras desbordan las fronteras. Un ataque cerca de aguas colombianas se convierte en una “operación conjunta”. Los marines se “reposicionan” en vez de desplegarse. Los asesores “observan” en lugar de asistir. La gramática de la escalada es pasiva, un eco de los pilotos de Shepard diciéndoles a las tropas en tierra: “No quieres vernos, de ninguna manera”. La visibilidad se trata como una desventaja; la verdad, como un lujo.

Mientras tanto, las familias venezolanas cuentan a FP cómo sus parientes desaparecieron durante estas operaciones—pescadores confundidos con contrabandistas, botes obliterados antes de que pudieran oír las advertencias. En Washington, esas muertes se presentan en los informes como estadísticas. En los pueblos que entierran los cuerpos, son la prueba de que la línea entre policía y castigo ha desaparecido.

La distorsión también alcanza al frente interno. La misma administración que advierte a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Venezuela por “detenciones arbitrarias y tortura” les dice a los jueces que el país es lo bastante estable como para deportar migrantes venezolanos. Shepard habría reconocido la lógica: la alucinación de creer que la política puede sostener dos verdades opuestas hasta que alguien sangra.

La selva guarda los recibos

Los relatos de Shepard nunca trataron a América Latina como un simple telón de fondo. Les dio a sus pueblos, y a sus paisajes, el poder de la memoria. En uno de sus cuentos, las selvas de Brasil dan a luz a nuevos depredadores, bestias mutadas por siglos de invasión y extracción. La metáfora es obvia, pero merecida: la región metaboliza cada guerra y nunca olvida las toxinas que le dejan.

Los corresponsales de FP encuentran esas cicatrices por todas partes. En el Tapón del Darién, los senderos abiertos en la jungla para el contrabando ahora canalizan migrantes. En la costa colombiana, los hombres armados que antes traficaban gasolina bajo órdenes de paramilitares ahora trafican personas. A lo largo del litoral venezolano, jóvenes cambian las redes de pesca por bidones de gasolina porque el cartel paga, aunque sea por poco tiempo, y sigue alimentando a la familia. Las “ciudades síntoma” de Shepard vuelven a existir, reconstruidas sobre antiguas economías de guerra.

Estados Unidos rara vez ve estas continuidades. Sus misiones terminan con retiradas televisadas; sus presupuestos se renuevan sin interrupción. Pero el suelo conserva la memoria. Los ríos siguen arrastrando mercurio de las minas ilegales que financiaron milicias; los bosques aún guardan los caminos abiertos para bases que ya no existen. Las ciudades conservan la militarización en sus fuerzas policiales y en sus prisiones. “El comercio sigue a la bandera”, insinuó Shepard, pero también el trauma.

Incluso los fantasmas regresan al norte. En sus relatos tardíos, “Delta Sly Honey” y “Shades”, Shepard imaginó soldados acosados por los muertos en sus frecuencias de radio, obligados a enfrentar las voces que habían silenciado. La metáfora se volvió antropología. Las comunidades latinoamericanas llevan mucho tiempo celebrando ceremonias para los desaparecidos, rituales para nombrar lo que el Estado borra. Las entrevistas de FP con familias venezolanas reflejan esa misma necesidad: madres que repiten las últimas palabras que escucharon entre interferencias, viudas que muestran fotografías demasiado peligrosas para exhibirlas en público. La ficción anticipó el ritual; la política sigue aportando los muertos.

Lecciones que Washington se niega a aprender

Shepard escribía en fragmentos porque, como entendía, las atrocidades se revelan de esa manera: una pista de aterrizaje, una orden, una justificación a la vez. La política funciona en incrementos similares. Un ataque justificado de forma muy estrecha se convierte en precedente. Los “asesores” se convierten en “enlaces”. Una presencia naval “temporal” se vuelve una patrulla permanente.

El remedio, dicen los analistas a FP, no es la paranoia, sino la precisión. Si Estados Unidos pretende coaccionar un cambio de régimen en Venezuela, debería decirlo y asumir los costos legales y morales. Si la misión es realmente antinarcóticos, el éxito debería medirse por las drogas que no llegan a las calles estadounidenses, no por el número de barcos destruidos para las cámaras.

Las fuentes de FP esbozan un camino más silencioso. Comenzar con transparencia: publicar datos de víctimas, nombrar a los detenidos, hacer públicas las bases legales de las operaciones. Alinear los objetivos de seguridad con un comportamiento humanitario, no decirles a los ciudadanos que eviten un país que al mismo tiempo se declara seguro para deportaciones, y respetar la soberanía regional, especialmente el frágil proceso de paz de Colombia, que percibe cada temblor estadounidense. Y, por encima de todo, dejar de tratar a América Latina como un escenario para la redención de Estados Unidos.

Shepard murió en 2014, todavía a medio camino entre lo mítico y el olvido. Sin embargo, sus advertencias siguen allí, ahora anotadas en los propios reportes de FP. Entendía que la guerra no solo se libra: se filtra. Corroe el lenguaje hasta que “defensa” significa ataque, “temporal” significa para siempre y “estabilidad” suena a duelo.

Si Washington no reaprende la contención, la selva de Shepard seguirá guardando los recibos. Los fantasmas que imaginó se parecerán menos a personajes y más a testigos, flotando de nuevo sobre ríos iluminados por el fuego.

Los riesgos, recuerdan los corresponsales de FP, no son académicos. Se miden en medios de vida perdidos, en legitimidad desperdiciada, en la credibilidad de una superpotencia que insiste en haber aprendido de Vietnam mientras ensaya nuevas formas de olvidar. América Latina ya ha leído este guion. Gracias a Shepard, y a los periodistas que siguen trazando el patrón, ya no podemos fingir que no sabemos cómo termina.

Lea También: La ciudad de tumbas de Lima: donde los muertos se niegan al silencio