José Gregorio Hernández: El santo de la ciencia y de los pobres en Venezuela

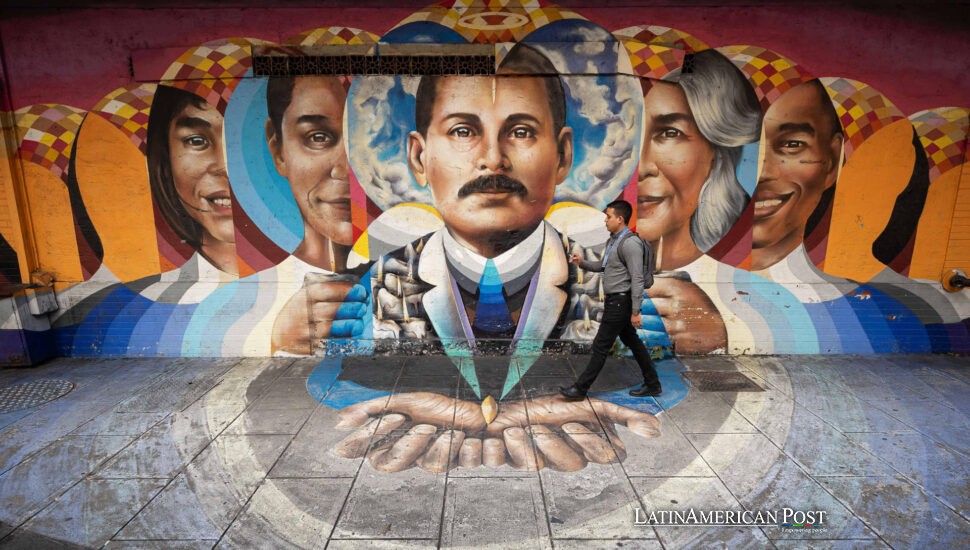

En un país agotado por el conflicto, la escasez y la división, José Gregorio Hernández se ha convertido en un raro punto de acuerdo: un puente entre creyentes y escépticos, gobierno y oposición, fe y ciencia. Un siglo después de su muerte, el humilde médico de las colinas andinas de Isnotú ha sido oficialmente declarado el primer santo de Venezuela. Pero mucho antes de que Roma lo confirmara, su pueblo ya lo había hecho.

Un santo moldeado por la ciencia y el servicio

José Gregorio Hernández nació el 26 de octubre de 1864 en el tranquilo pueblo de Isnotú, en el estado occidental de Trujillo. Sus padres eran modestos pero devotos, y cuando cumplió 13 años lo enviaron a Caracas con una sola riqueza que ofrecer a cambio de oportunidades: una mente brillante. Estudió medicina en la Universidad Central de Venezuela, graduándose en 1888, y obtuvo una beca para estudiar bacteriología, patología y microbiología —las ciencias más avanzadas de su tiempo— en París.

Intentó dos veces convertirse en sacerdote en Italia, pero la vida monástica no le sentó bien. Regresó entonces a su país, convencido de que la medicina podía ser una vocación tan sagrada como el sacerdocio. Abrió el primer laboratorio de bacteriología de Caracas, enseñó a los estudiantes de medicina a tratar la enfermedad como un misterio por resolver y no como una maldición que temer, y pasaba sus noches recorriendo los barrios para atender a los pobres que no podían pagar la atención hospitalaria. Su puerta estaba abierta para todos, y cobraba solo lo que sus pacientes podían pagar —a menudo nada.

“Trataba el cuerpo como una ciencia y la compasión como un deber”, dijo un historiador a EFE. Ese sencillo credo lo convirtió en sanador y maestro, científico y servidor. El 29 de junio de 1919, Hernández salió de su casa para llevar medicinas a un paciente. Cruzaba la calle cuando uno de los primeros automóviles de Caracas lo atropelló. Murió en el acto.

La ciudad lo lloró como si hubiera perdido a un familiar. Su funeral se extendió por cuadras. En hogares de toda Venezuela, las familias comenzaron a encender velas junto a su fotografía, susurrando peticiones de sanación. En pocos días, el “médico de los pobres” se convirtió en un santo popular.

La canonización como raro terreno común

En la Venezuela actual —fracturada entre chavistas y oposición, entre la desesperanza y la resistencia—, la canonización de Hernández se convirtió en algo inaudito: un consenso. Tanto el gobierno como la oposición la abrazaron por sus propias razones, pero por una vez el tono fue reverente, no amargo.

El presidente Nicolás Maduro calificó la canonización como “un acto de justicia para un hombre que en vida protegió a los más humildes”, y agregó que su santidad tenía “gran significado para un pueblo que se siente amenazado por la mayor potencia militar de la historia”, en referencia a Estados Unidos, según EFE.

Los líderes de la oposición, por su parte, aprovecharon el momento para pedir misericordia dentro del país. Instaron al gobierno a liberar a los presos políticos como un gesto digno del espíritu del santo. “Pedimos medidas de gracia para que quienes están injustamente encarcelados puedan compartir la esperanza que trae esta canonización”, dijo la Conferencia Episcopal Venezolana en un comunicado citado por EFE.

Incluso la Fiscalía General, habitualmente combativa, suavizó su retórica, insistiendo en que nadie estaba preso por motivos políticos, pero reconociendo “la devoción del pueblo hacia el santo que pertenece a todos los venezolanos”.

Por un domingo, los argumentos se silenciaron. El gobierno, la Iglesia y la calle volvieron la mirada a Roma, donde el reconocimiento formal del Vaticano coincidía con la canonización de otra figura venezolana, la hermana Carmen Rendiles. Fue un día raro en que la identidad fragmentada de Venezuela pareció entera.

Milagros, sincretismo y el largo camino a Roma

El camino hacia la santidad es largo, incluso para los amados. El proceso de Hernández comenzó en 1949, treinta años después de su muerte. Fue declarado Siervo de Dios en 1972 y, décadas más tarde, Venerable. El milagro que abrió la puerta final vino de Guárico, en 2017, cuando la niña Yaxury Solórzano Ortega, de diez años, recibió un disparo en la cabeza durante un robo. Sus médicos dijeron que la supervivencia era imposible. Su madre rezó a José Gregorio. La niña vivió —y se recuperó por completo.

“Fue una curación que la ciencia no pudo explicar”, dijo monseñor Tulio Ramírez, vicepostulador de la causa, en una entrevista con EFE. “Eso fue lo que hizo que el milagro fuera incuestionable”.

Pero los venezolanos no necesitaban la aprobación de Roma para creer. Durante generaciones, el retrato de Hernández ha ocupado un lugar junto a la Virgen María y San Antonio en los altares domésticos, con velas encendidas junto a estetoscopios y frascos de medicinas. Su imagen también se integró en las tradiciones sincréticas populares de María Lionza y otras devociones. “Él escucha a todos, sin importar la oración”, dijo María Luisa Gómez, una vendedora ambulante que mantiene una vela encendida por él desde su infancia, en declaraciones a EFE frente a la iglesia de La Candelaria en Caracas.

Esa universalidad a veces incomodó a las autoridades eclesiásticas, que temían que los rituales populares diluyeran la ortodoxia católica. Pero la devoción del pueblo resultó irresistible. El Vaticano puede canonizar un solo milagro, pero los venezolanos reclaman miles: una enfermedad curada aquí, un examen aprobado allá, una deuda pagada, un niño hallado. Para los fieles, José Gregorio nunca ha dejado de hacer sus rondas.

De las colinas de Isnotú al santuario de La Candelaria

Tras su muerte, los dolientes abarrotaron su tumba en el Cementerio General del Sur en Caracas, dejando tantas velas que una vigilia causó un incendio que quemó su lápida. En 1975, la Iglesia trasladó sus restos a La Candelaria, donde miles siguen visitándolo cada semana. Las paredes están cubiertas de fotos, muletas y notas escritas a mano: una especie de historia clínica improvisada de gratitud.

Isnotú, su lugar de nacimiento, se ha convertido en un sitio de peregrinación. Allí, los fieles suben la colina hacia una pequeña capilla, llevando flores y esperanzas susurradas. “La gente viene con lágrimas y se va con paz”, dijo el padre José Jiménez, guardián del santuario, en entrevista con EFE. “Es el santo que sana el alma recordándonos que debemos cuidar a los demás.”

La canonización de Hernández no borra las divisiones ni las penurias económicas de Venezuela, pero ofrece algo más profundo: un modelo de vida pública basado en la compasión, no en el poder. Un médico que curaba sin juzgar, un científico que creía que la fe y la razón podían coexistir, un ciudadano que veía el conocimiento como servicio: encarna la Venezuela que muchos aún anhelan.

Su santidad llega en un siglo definido por el cansancio, la desconfianza y la supervivencia. Tal vez por eso importa tanto. En un mundo que a menudo premia el espectáculo, la santidad de José Gregorio Hernández sigue siendo silenciosa: un golpe en la puerta, una visita nocturna, una mano sobre una frente febril.

Lea Tambien: La próxima revolución de Palenque: el primer pueblo libre de negros en Colombia busca liberarse del Ayuntamiento

Más que un santo, es un recordatorio de que la sanación comienza donde el servicio se encuentra con la gracia, y de que incluso en la oscuridad, la compasión aún puede encontrar el camino a casa.