La línea que desaparece: los Mashco Piro de Perú y el pueblo atrapado entre dos mundos

En los confines más remotos de Madre de Dios, Perú, donde el río Tauhamanu corta una selva tan densa que parece vibrar, un pequeño caserío de pescadores convive con fantasmas que respiran. No son espíritus, sino personas: los Mashco Piro, uno de los últimos pueblos indígenas no contactados del planeta. Antes solo eran rumores y huellas en el barro; ahora caminan por las riberas a plena luz del día, atraídos por el rugido creciente de las motosierras. Entre el miedo y la reverencia, un puñado de vecinos y guardaparques intenta mantener el pacto más frágil de la selva: coexistir sin contacto.

Un claro, un círculo y una carrera hacia el río

En una mañana húmeda en Nueva Oceanía, un caserío de siete familias sobre el Tauhamanu, Tomás Añez Dos Santos sintió que el bosque cambió de tono.

—“Escuché pasos”, recordó. “Luego un silbido, como de un pájaro. Y más… muchos más.”

Segundos después, los vio.

—“Uno estaba de pie, apuntando con una flecha”, dijo. “Me vio, y empecé a correr.”

Los Mashco Piro habían rodeado su claro, silbando, imitando aves, tejiendo sus señales entre los árboles. Tomás gritó la única palabra que conocía: Nomole, “hermano”. Era saludo y súplica a la vez.

—“Seguían silbando. Sentimos que se acercaban, así que corrimos hacia el río”, contó.

No guarda rencor.

—“Que vivan como viven”, dijo en voz baja. “No podemos cambiar su cultura. Por eso mantenemos la distancia.”

Pero la distancia se encoge, y más allá del pueblo los concesionarios madereros ya zumban por las noches. Los vecinos juran que los Mashco Piro aparecen más cuando el ruido de las máquinas se acerca. El miedo vive junto a la compasión. Recuerdan los saludos… y las flechas. Hace dos años, dos madereros que pescaban río arriba fueron atacados; uno murió con nueve heridas de flecha. El otro caminó kilómetros con una incrustada en el abdomen antes de recibir ayuda.

Cada encuentro es una prueba de contención.

—“Les dejamos plátanos”, dijo Tomás. “Es nuestra manera de decir: toma esto, es tuyo, no dispares.”

Sin contacto en el papel, contradicciones en el terreno

La ley peruana es clara: no contacto. Inspirada en las políticas de Brasil, la norma prohíbe que foráneos se acerquen a pueblos no contactados, cuyos sistemas inmunológicos no soportan ni un resfrío. La regla nació de tragedias. Cuando se contactó a los Nahua en los años 80, la mitad murió en pocos años. En los 90, los Murunahua sufrieron un colapso similar.

—“Los pueblos aislados son muy vulnerables”, explicó Issrail Aquisse, de la federación indígena Fenamad. “Incluso las enfermedades más simples pueden exterminarlos. Y la interferencia cultural puede ser igual de mortal.”

Pero Nueva Oceanía no está dentro de ninguna reserva oficial. Eso significa que los pobladores enfrentan los encuentros solos, sin apoyo ni protección. Una mañana, Letitia Rodríguez López, una joven madre, escuchó “gritos, llantos, como si hubiera un grupo entero” mientras recogía frutas. Soltó su canasto y corrió.

—“Como los madereros están talando el bosque, ellos también huyen —quizás por miedo—”, dijo. “Terminan cerca de nosotros. No sabemos cómo van a reaccionar. Eso es lo que da miedo.”

Así, los aldeanos improvisan una diplomacia de plátanos y silencio. Saben que gritar o acercarse demasiado podría provocar violencia… o contagio. Es una coexistencia escrita con instinto más que con política, sostenida por la esperanza de que ambos mundos permanezcan invisibles el uno para el otro el tiempo suficiente para sobrevivir.

En Nomole, un ritual de distancia y trueque

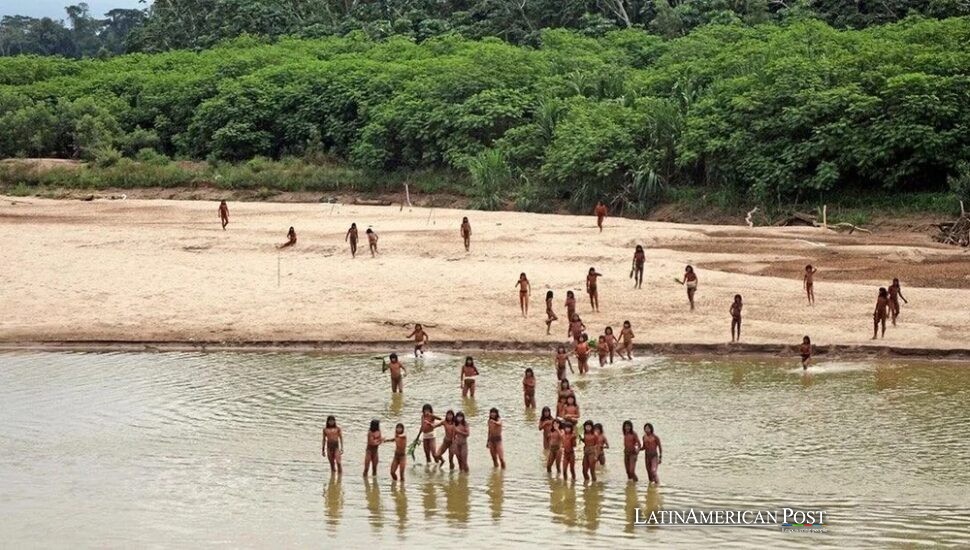

A casi doscientos kilómetros, un puesto de control llamado Nomole intenta darle estructura a ese frágil equilibrio. Ocho guardaparques viven allí, trabajando para el Ministerio de Cultura y Fenamad. Custodian el límite de una reserva donde otro grupo Mashco Piro aparece regularmente en una playa de grava al otro lado del río.

—“Siempre vienen al mismo lugar”, contó el jefe de guardaparques Antonio Trigoso Ydalgo. “Gritan desde la orilla, pidiendo plátanos o caña de azúcar. Si no respondemos, esperan todo el día.”

Los guardas cultivan pequeños huertos para esos intercambios. Cuando se acaban los suministros, les piden que “vuelvan en unos días”.

Con los años de encuentros cautelosos, los guardas han aprendido nombres y rostros: Kamotolo (“Abeja de miel”), el líder severo; Tkotko, el bromista, apodado “Buitre”; y Yomako, o “Dragón”, una joven que ríe con los guardas. Los regalos van y vienen: collares de dientes de animal, una sonaja de mono para el bebé de un guardaparque. A los Mashco Piro les encantan los colores brillantes —rojo, verde, camisetas de fútbol descoloridas—, así que los agentes visten ropa gastada como ofrenda.

—“Antes usaban faldas hechas con fibras de insectos”, dijo el guardaparque Eduardo Pancho Pisarlo. “Ahora, cuando pasan botes turísticos, a veces reciben ropa o botas.”

Lo que nunca entregan, añadió Antonio, es conocimiento.

—“Una vez les pregunté cómo hacían fuego. Me dijeron: Tú ya tienes todas esas cosas, ¿para qué quieres saber?”

Incluso después de una década de contacto prudente, los Mashco Piro siguen siendo un misterio: cambian de campamento según la estación, cazan y desaparecen antes del amanecer. Los guardas calculan que hay unas cuarenta personas en ese grupo, que habla un dialecto emparentado con el idioma yine, un eco del Perú profundo que aún respira bajo el dosel de la selva.

EFE

Un futuro escrito en carreteras y firmas

Nomole funciona porque está lejos. Porque aún hay más silencio que ruido. Pero ese silencio podría no durar. El gobierno proyecta una carretera que conectará la región con zonas de minería ilegal: un corredor de enfermedades, armas, alcohol y curiosidad. Cruzaría directamente el territorio Mashco Piro.

Una solución existe sobre el papel: en 2016, el Congreso aprobó una ampliación de la reserva para incluir los bosques alrededor de Nueva Oceanía. Nueve años después, ningún presidente la ha firmado.

—“Necesitamos que sean libres como nosotros”, dijo Tomás. “Vivieron en paz por años, y ahora destruyen sus bosques.”

En todo el mundo existen al menos 196 pueblos no contactados conocidos. La mitad podría desaparecer en una década si las protecciones fallan, advierten expertos. Las amenazas ya no son solo la tala y la minería, sino también misioneros y “influencers”, en busca de salvación o de vistas en redes sociales.

De regreso en Nueva Oceanía, Tomás camina hasta el borde del claro donde una vez se quedó paralizado, donde los silbidos Mashco Piro lo rodearon como un conjuro. Junta las manos y silba hacia los árboles: una imitación suave, una pregunta.

Lea Tambien: El verde del Amazonas regresa, incluso mientras las motosierras entonan un coro implacable

—“Si responden”, dice, “nos damos la vuelta.”

Solo contestan los insectos. Por ahora, el bosque guarda su silencio. Y entre el zumbido de las motosierras y el aliento de la selva, un puñado de aldeanos custodia una línea que desaparece: la línea que separa el mundo conocido de aquel que aún se niega a ser conocido.