Uruguay reexamina su era de dictadura, pintando de nuevo los rostros desvanecidos

La memoria de Uruguay sobre su última dictadura militar resuena con fuerza en una impactante nueva exposición que devuelve el color a los rostros en blanco y negro de los desaparecidos, recordando a las generaciones más jóvenes que detrás de cada fotografía hay una persona—y rindiendo homenaje a vidas arrebatadas bajo un régimen opresivo.

Color donde antes había silencio

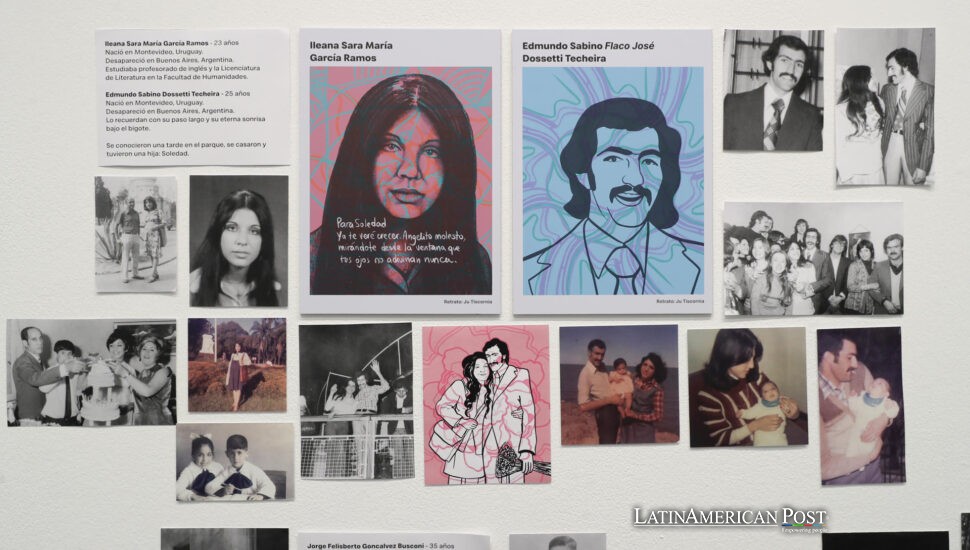

Cada 20 de mayo, Montevideo se sumerge en el silencio. Miles de personas avanzan por las calles con retratos en blanco y negro de los 197 uruguayos que desaparecieron durante la dictadura de 1973 a 1985. El ritual de la Marcha del Silencio ha fijado durante años esos rostros en el tiempo, desprovistos de color y suspendidos en el duelo.

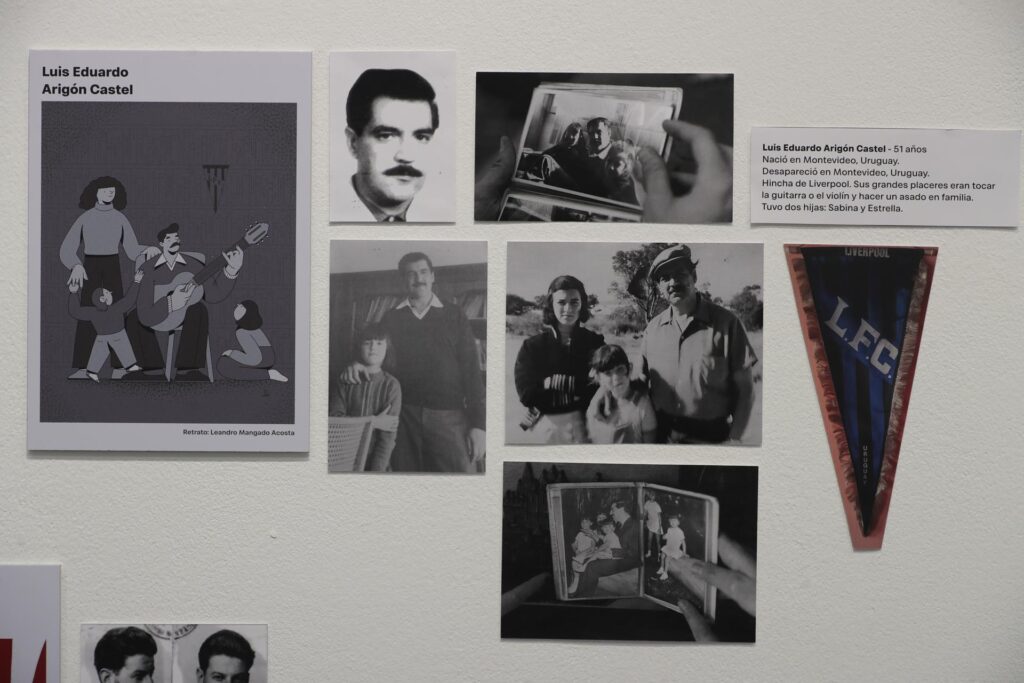

Pero basta con entrar esta temporada al Centro de Exposiciones Subte para que el impacto sea inmediato: los mismos rostros ahora brillan en tonos rojos, verdes, marrones café y el azul de un cielo de verano. El color de la memoria saca a los desaparecidos del monocromo y los devuelve a la vida cotidiana—el fútbol de los sábados, los mates compartidos en un porche bullicioso, las guitarras colgadas al hombro en fogatas junto al mar. Se siente menos como una galería que como un álbum familiar interrumpido a mitad de página.

La diseñadora Kiara Lucas tenía ocho años cuando se enteró de que dos de los desaparecidos—Mariana y Álvaro—eran su tía y su tío. La familia sabía poco más allá de la fecha en que fueron secuestrados. “Me cansé de los espacios en blanco”, cuenta. “Quería saber cuáles eran sus canciones favoritas, a quién molestaban en la escuela, si eran de perros o de gatos”.

Esa curiosidad se transformó en 197 Historias Ilustradas, un archivo colectivo de recuerdos. Familiares, amigos y viejos militantes le enviaron retazos: una nota de amor garabateada, un boleto de tranvía, la letra de una canción de Serrat. A partir de esos detalles, artistas crearon retratos en collage—con tinta, hilo, pastel y pintura digital—basados en la insistencia de Lucas en el uso del color. La muestra en el Subte amplifica esa tormenta creativa y permite al público recorrerla.

Por qué el color importa

Adolescentes caminan entre los retratos, se acercan. Muchos confiesan que el blanco y negro les parece lejano, como un capítulo de libro escolar. La curadora Agustina Rodríguez asiente: “El color engaña al cerebro, lo hace pensar en el ahora. Se marcan las arrugas, saltan las pecas, la ropa insinúa un año o un estado de ánimo. Uno se encuentra con una persona, no con un símbolo”.

Un retrato muestra a una joven maestra inclinando la cabeza hacia la cámara, con un cárdigan del color del helado de menta. Al lado, una nota de su hermana: Nunca terminó la novela policial que tenía en la mesa de luz. La guardé y todavía no pasé la última página. Con el color, ese libro a medio leer parece estar al alcance de la mano.

Este año, Uruguay cumple cuarenta como democracia. Muchos ciudadanos nacidos tras el retorno del gobierno civil sienten que “se perdieron” la dictadura. La exposición plantea lo contrario. La mayoría de los pintores, ilustradores y bordadores tienen menos de cuarenta. Algunos ni siquiera habían nacido cuando cayó el régimen, y aun así eligieron coser bolsillos, pintar botines de fútbol e imaginar el sonido de una risa atrapada en una imagen estática. “Eso”, dice Lucas, “es prueba de que el impulso de recordar es generacional, no nostálgico”.

Memoria dinámica

Más allá de las fronteras de Uruguay, los susurros revisionistas se hacen cada vez más audibles—afirmaciones de que las cifras fueron menores, los crímenes exagerados, las desapariciones inevitables consecuencias del caos. En ese clima, llenar cada vida de color suena a desafío. “Podés negar una estadística, quizás”, encoge los hombros Lucas. “¿Negar una sonrisa así de grande? Más difícil”.

El recorrido de la muestra termina con una larga pared de pequeños marcos—197 en una sola línea. Los visitantes se detienen, señalan, susurran. Un abuelo enseña a su nieto a estirar masa para hacer mosquitos. Una estudiante de medicina luce orgullosa su primer estetoscopio. Dos hombres se ríen tanto que se apoyan el uno en el otro, mejillas encendidas.

Ver esos momentos intactos hace que el silencio posterior resulte insoportable. Pero también subraya lo que persiste: la música que se recuerda, las recetas que se siguen, una risa heredada por una hija que nunca conoció a su padre. La dictadura robó cuerpos, no legados.

Salir con más preguntas

Cerca de la salida, un libro de visitas permanece abierto. Las entradas van desde letras redondas de escolares hasta la caligrafía temblorosa de una octogenaria. “Reconocí a mi vecina en el cuadro 42. Nunca supe su historia”, escribe una persona. Otra simplemente murmura: Gracias por el color.

Lea Tambien: Las bandas ecuatorianas se alían con guerrillas colombianas para expandir el control ilícito

Las investigaciones sobre los desaparecidos aún avanzan lentamente; algunas familias esperan hallar restos, otras, confesiones. La exposición no puede ofrecer ninguna de esas cosas. Lo que ofrece es presencia—vívida, cotidiana, tercamente viva. Al salir, los carteles publicitarios y los semáforos de la ciudad parecen brillar con más fuerza, como si se negaran a volver al gris.

Cuarenta años después del retorno democrático, Uruguay sigue pasando la página, pero se niega a cerrar el libro.

(Crédito: EFE por las citas y entrevistas)