Colombia toma medidas para romper el mito criminal de Escobar con la prohibición de venta de mercancías

Una reciente propuesta de ley en Colombia busca impedir que los comerciantes vendan artículos que incluyan el nombre o la imagen de Pablo Escobar. Quienes apoyan esta medida creen que ayudará a acabar con el atractivo de un narcotraficante que asesinó e hirió a miles de ciudadanos. El objetivo es cambiar la percepción de la gente sobre la historia de Colombia.

En contra de la glorificación

Durante décadas, la sombra de Pablo Escobar ha flotado como una nube oscura sobre el panorama cultural de Colombia. En el apogeo de su poder, el cartel de Medellín fue responsable de atentados, secuestros y asesinatos de miles de personas: ciudadanos comunes, periodistas, políticos, jueces e incluso niños. A pesar de —o quizás debido a— su violencia extrema, el nombre y la imagen de Escobar se hicieron omnipresentes en los medios de comunicación. Libros, programas de televisión y referencias humorísticas lo han convertido en una figura de la cultura popular.

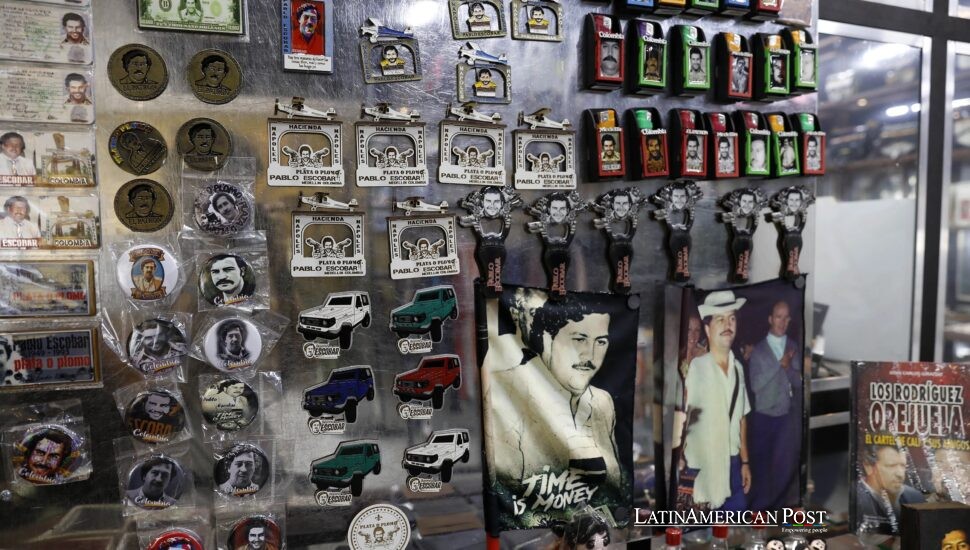

Algunos culpan a la fascinación de Hollywood por los “chicos malos” de distorsionar cómo percibe el público, especialmente las generaciones más jóvenes, a una figura como Escobar. Un drama de Netflix puede presentarlo como un antihéroe carismático, dejando apenas una vaga idea de la devastación que desató. En tiendas de toda Colombia, es posible encontrar desde camisetas hasta tazas de café con su imagen, transformando la muerte en un negocio. Los vendedores argumentan que estos productos atraen a turistas curiosos o a académicos que investigan el tema. Sin embargo, lucrar con actos de crueldad ignora el dolor real de las víctimas.

La propuesta de ley busca prohibir la venta de artículos que celebren a Escobar y a otros criminales. Las nuevas normas respetan las libertades fundamentales, pero establecen límites razonables. El objetivo es proteger la dignidad de las víctimas de la violencia del narcotráfico y promover un relato fiel de lo que ocurrió.

Eliminar los productos temáticos de Escobar va más allá de retirar camisetas de algunos puestos. Se trata de detener la explotación comercial del trauma y de enfrentar la insensibilidad de quienes celebran a un hombre que hizo estallar un avión de pasajeros y ordenó innumerables masacres. Quienes apoyan esta iniciativa sostienen que cada compra de un recuerdo de Escobar respalda, aunque sea de manera indirecta, una leyenda distorsionada que eclipsa historias de sufrimiento y pérdida.

Reconocer el verdadero dolor de las víctimas

Los testimonios de quienes sufrieron la violencia de Escobar son el eje central de esta discusión. Entre 1980 y 1990, las muertes aumentaron drásticamente en Medellín, en su mayoría atribuibles a su organización criminal. Durante 1989, muchos ciudadanos recuerdan cómo las explosiones destruyeron plazas y aeropuertos remotos, convirtiendo esos años en un periodo de temor constante. Cuando finalmente se disipó el polvo, miles de familias habían perdido padres, madres, hijos, vecinos y colegas.

Ningún hecho refleja con mayor crudeza esta época que el atentado contra el vuelo 203 de Avianca en 1989. En cuestión de segundos, una bomba orquestada por el cartel de Medellín acabó con la vida de 107 pasajeros y miembros de la tripulación, además de personas que se encontraban en tierra. Niños que apenas empezaban a hablar crecieron sabiendo que sus padres nunca regresarían. La pérdida de seres queridos en un ataque sin sentido dejó una herida que aún hoy sigue abierta. Sin duda, para quienes vivieron esos años, el dolor sigue siendo real.

Por ejemplo, personas como Gonzalo Rojas —quien perdió a su padre en ese atentado— aún viven con las cicatrices emocionales. Él relata cómo, a los diez años, lo sacaron del aula para informarle que su padre había sido asesinado. ¿No se desvaloriza esa pérdida al ver tazas o camisetas que fetichizan al hombre que orquestó esa tragedia despiadada? Muchos de nosotros no podemos imaginar el dolor que sentiríamos al ver una camiseta con la frase “Escobar for President”—como algunas que se exhiben, sin reparo, en puestos de mercado. La celebración comercial de un hombre que causó tanto sufrimiento no puede descartarse como una simple actividad empresarial inocente.

Los críticos podrían argumentar que una ley que prohíba la mercancía con la imagen de Escobar roza peligrosamente la censura. Pero consideremos los ejemplos que mencionan quienes apoyan esta medida: en Alemania, no se ven camisetas con la imagen de Adolf Hitler ni esvásticas en las tiendas de recuerdos. Si aparecen, suelen estar restringidas, reguladas estrictamente, mal vistas e, incluso, prohibidas en muchos casos. Esta lógica se aplica también en otros países que han sufrido regímenes horrendos. Hay tragedias cuyo dolor marca un límite moral que la explotación comercial no debería cruzar.

Es cierto que la violencia de Escobar no es comparable con la de un dictador genocida. Aun así, el principio es el mismo: comercializar la imagen de un criminal notorio es una afrenta para quienes vivieron un sufrimiento inmensurable. Mientras tanto, la sinergia entre el negocio turístico, la economía rápida y la atracción global por lo narco-chic convierte en espectáculo un proceso de sanación que Colombia sigue atravesando.

Fomentar una memoria histórica saludable

Estas reflexiones no sugieren que Colombia ni el mundo deban borrar el recuerdo de Escobar o pretender que su capítulo de violencia jamás ocurrió. Por el contrario, historiadores, educadores y comunidades locales deben analizar esa época aterradora de manera exhaustiva. Algunos proponentes de la ley —incluidos familiares de víctimas del narcotráfico— piden al Estado que financie espacios educativos que cuenten, con rigor, la verdadera historia de la guerra contra las drogas en Colombia. Las nuevas generaciones comprenderán el impacto devastador de estos grupos criminales a través de estudios detallados, archivos audiovisuales y testimonios escritos con reflexión y sensibilidad.

Por el contrario, una camiseta con el rostro de Escobar o una taza con la frase “Pablo, Presidente” trivializa esa reflexión histórica, convirtiéndola en una simple curiosidad turística. Esta prohibición busca cerrar esa brecha entre el análisis cuidadoso del pasado y el turismo superficial. La sociedad debe elegir entre enfrentar con honestidad una herida colectiva o convertirla en una fuente de ingresos rápidos. Esa diferencia es clara, y esta ley refleja una profunda convicción ética.

Algunos podrían argumentar que estos artículos sostienen a comerciantes locales, quienes aseguran que entre el 15 % y el 60 % de sus ingresos provienen de recuerdos relacionados con Escobar. Temen que una prohibición los deje sin una parte significativa de su sustento. Pero no podemos permitir que las ganancias a corto plazo eclipsen una cuestión ética más amplia. Si una parte considerable de un negocio depende de vender la imagen de un asesino, eso refleja menos una capacidad emprendedora sólida y más una percepción distorsionada de la tragedia de Medellín, vista como una marca cool por algunos turistas.

De cualquier forma, los comerciantes tienen muchas otras opciones. La rica y vasta diversidad cultural de Colombia es inmensa: desde artesanías andinas hasta arte indígena; desde productos de café hasta diseños contemporáneos. Si los turistas buscan autenticidad local, pueden encontrarla sin romantizar la violencia del narcotráfico. Lo mismo aplica a los emprendedores locales, quienes pueden apostar por creaciones que resalten la verdadera belleza cultural de Colombia: imágenes de la transformación de la Comuna 13 o vibrantes homenajes a las tradiciones afrocolombianas. Hay un universo entero de historias y símbolos que trascienden la figura macabra de Escobar.

Educación sobre sensacionalismo

En última instancia, la propuesta de ley busca una reflexión más profunda sobre cómo la sociedad procesa su historia traumática. Con frecuencia, sin darnos cuenta, terminamos glamurizando a los criminales al convertirlos en íconos de la cultura popular. Esto ocurre especialmente cuando las productoras de cine o televisión presentan narrativas sobre “capos carismáticos”. El resultado es una audiencia global que admira la astucia o la audacia de estos delincuentes, mientras olvida a los miles de inocentes que quedaron atrapados en el fuego cruzado.

Una de las críticas principales de algunos colectivos de víctimas, entre ellos sobrevivientes como Gonzalo Rojas, es que el proyecto de ley se centra más en prohibir productos que en fomentar una educación sólida. En teoría, puede eliminar las camisetas, pero no necesariamente explica por qué jamás debemos venerar a quienes orquestaron asesinatos en masa. Sin embargo, esta legislación podría abrir el espacio para una conversación pública más amplia y servir de base para iniciativas educativas formales. No se trata solo de comprender que “es ilegal vender camisetas de Escobar”, sino de asimilar la razón histórica, moral y empática detrás de esa postura.

Algunas propuestas sugieren que la prohibición se complemente con exhibiciones en museos, lecciones escolares y recorridos guiados que muestren el daño que los cárteles causaron al país. Con el tiempo, los visitantes podrían optar por recorridos que rindan homenaje a las víctimas o que expliquen cómo los barrios se reconstruyeron, en lugar de alimentar la curiosidad morbosa por la vida de los narcotraficantes. En la Comuna 13 y otros antiguos bastiones de violencia, los guías locales ya comparten testimonios personales sobre la transformación, el arte y la esperanza, reconfigurando el relato desde la perspectiva de quienes superaron el miedo.

Quienes consideran que esta medida es paternalista o restrictiva podrían ver las cosas desde otra perspectiva. No se trata de silenciar la libertad de expresión. La gente seguirá siendo libre de analizar la historia de Escobar, producir documentales o criticar la respuesta estatal frente al narcotráfico. Podrán debatir sobre las complejidades del tráfico de drogas en el presente. El límite aparece cuando el comercio glorifica o trivializa el sufrimiento humano. Y en toda sociedad hay líneas que vale la pena trazar.

Incluso en otros contextos, como las restricciones en Alemania respecto a la memorabilia nazi o la baja tolerancia en Italia hacia la iconografía de Mussolini, podemos ver cómo ciertos imperativos morales delinean los límites del comercio. Esta prohibición responde a un principio más amplio: no lucrar a costa de capítulos traumáticos de la historia. Durante demasiado tiempo, la industria narco-chic ha opacado las voces de las víctimas vivas en Colombia. Si realmente queremos honrar su memoria, debemos dejar de fetichizar las leyendas macabras de Escobar y reconocer, en su lugar, el inmenso dolor que causó. Solo así podremos continuar con el proceso de renovación que Medellín y otras regiones colombianas llevan años impulsando.

Lo que esta ley plantea es una declaración clara de valores. Al mostrarse escépticos ante las narrativas sensacionalistas, los colombianos envían un mensaje rotundo: el nombre de Escobar no debe ser una mercancía de mercado. No podemos permitirnos cambiar el recuerdo de las bombas, secuestros y asesinatos por dólares de turistas atraídos por el morbo. Es comprensible que el turismo oscuro tenga su público, pero la línea debe establecerse cuando esa curiosidad ignora el sufrimiento de miles de familias.

Al respaldar esta medida, Colombia reafirma su intención de salir de la sombra del capítulo más oscuro de su historia reciente. Lejos de reescribir o borrar el pasado, esta ley invita a recordarlo con mayor responsabilidad —y quizás con mayor sensibilidad— sin trivializar el dolor que marcó a generaciones enteras. Los crímenes de Escobar no son una frase ingeniosa para una camiseta, sino la pesadilla vivida de personas reales.

Lea Tambien: Las reformas judiciales de México son indefendibles

La conversación es compleja, y una ley por sí sola no resolverá los desafíos que plantea la memoria colectiva. Pero toda travesía hacia la sanación y la transformación comienza con pasos simbólicos. Y uno de ellos es regular la forma en que representamos públicamente a un asesino en masa. Colombia es una nación rica en patrimonio: desde sus altiplanos andinos hasta los ritmos afrocaribeños, desde su literatura de realismo mágico hasta sus innovaciones contemporáneas. Que estos sean los símbolos que luzcan en nuestras tazas y camisetas, y no el rostro de un narcoterrorista.

Al aprobar esta ley, el país se acerca a un futuro que valora la vida sobre la violencia, la memoria sobre el mito y la dignidad sobre el beneficio fácil.