La fiebre del oro de la IA en México se topa con una realidad sedienta: ¿puede una ciudad colonial alimentar la nube sin vaciar el pozo?

Desde la carretera, Querétaro aún parece un truco de luz de pintor: el ocre de la piedra del siglo XVIII contra un cielo azul, los 74 arcos del famoso acueducto caminando sobre los tejados como si el tiempo mismo cargara el peso. De cerca, la postal tiene nuevos márgenes. Rectángulos sin ventanas se levantan detrás de muros coronados con cámaras. Grúas giran sobre plataformas llenas de cables de alta tensión. Conducciones de fibra se entrelazan en subestaciones del tamaño de supermercados. La ciudad que una vez creció con agua ahora crece con ancho de banda.

Una postal colonial, ahora una granja de servidores

Aquí se instaló Microsoft. También Amazon Web Services. Le siguieron Ascenty, respaldada por brasileños, y ODATA de São Paulo. Otras están detrás de cercas de construcción, aún sin nombre en los letreros perimetrales. Funcionarios estatales hablan de más de 10 mil millones de dólares en inversión en centros de datos durante la próxima década y señalan las pruebas: caravanas de equipos y enfriadores por la autopista, vestíbulos de hotel con gafetes y con inglés, un horizonte donde el espacio de pasillo frío es una métrica de crecimiento.

“La demanda de IA está acelerando la construcción de centros de datos a una velocidad sin precedentes”, dijo Shaolei Ren, profesor asociado de ingeniería eléctrica e informática en la Universidad de California, Riverside, en entrevista con la BBC. Los modelos generativos requieren cómputo; el cómputo consume energía y refrigeración; la energía y la refrigeración exigen lugares que puedan proveer ambos sin años de espera en la fila de la red. “La restricción de capacidad en la red eléctrica de EE.UU. está empujando a las empresas tecnológicas a buscar energía disponible donde sea que puedan”, dijo Ren a la BBC. Aquí la tierra es más barata. Los permisos —cuando interviene la oficina del gobernador— llegan más rápido.

“Es una región muy estratégica”, dijo Arturo Bravo, director de Ascenty en México, mientras guiaba a un visitante por un salón zumbante donde lo más fuerte era el chillido de los ventiladores. Le dijo a la BBC que puede señalar al norte a Ciudad de México, al sur a los puertos, al este y oeste a las interconexiones. “Querétaro está justo en el medio, conectando este, oeste, norte y sur”, dijo. El estado y la ciudad “identificaron [la zona] como un centro tecnológico”, agilizando zonificación y regulación. En su pronóstico, el horizonte ya está programado en el algoritmo. “Sí veo que seguirá avanzando, con un nuevo centro de datos cada pocos años”, dijo. “La industria continuará creciendo conforme crezca la IA”.

Agua, calor y los costos ocultos de enfriar

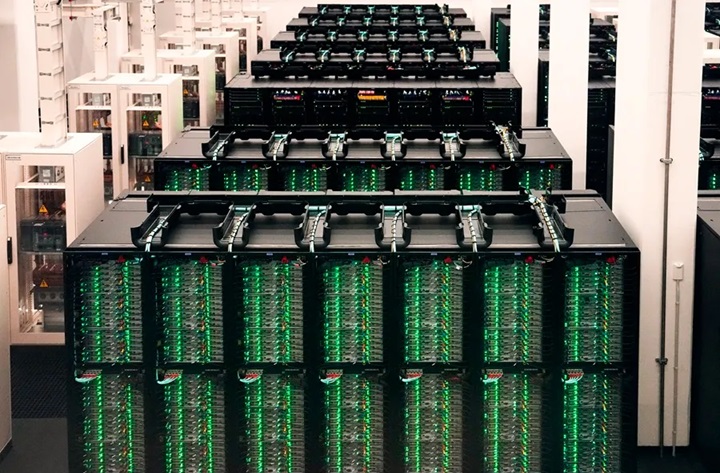

Entrar a una sala de datos en una tarde calurosa es sentir un clima fabricado. Aire frío brota del suelo en una ráfaga controlada, circula alrededor de gabinetes negros que parpadean como colmenas, y sale detrás cinco o diez grados más caliente. La física es banal e implacable: cada watt que alimenta un chip debe extraerse como calor. Si lo haces con enfriamiento evaporativo, consumes agua. Si lo haces con aire y compresores, consumes mucha más electricidad—gran parte aún generada, en México, con gas y vapor.

La escala es lo que convierte la aritmética en amenaza. Una instalación modesta con enfriamiento evaporativo puede usar decenas de millones de litros de agua al año. Querétaro tiene “decenas” de sitios, según el propio estado, con docenas más en proceso. Los números son reales—los operadores enfatizan que no todas las plantas son iguales. Ascenty dice que sus instalaciones son de ciclo cerrado, circulando la misma agua por enfriadores en lugar de liberarla al aire. Microsoft dijo a la BBC que sus tres campus en Querétaro usan aire exterior directo para enfriamiento “aproximadamente el 95% del año”, cambiando a sistemas evaporativos solo cuando el termómetro supera los 29.4 °C, y reportó 40 millones de litros de consumo de agua en el ejercicio fiscal 2025. El matiz importa. También la mirada amplia. Google reveló en su último informe de sustentabilidad que su consumo total de agua aumentó 28% interanual hasta unos 8.1 mil millones de galones; destacó que el 72% del agua dulce que usó provino de cuencas de “bajo riesgo de agotamiento”. El resto, por definición, no.

En Querétaro, el contexto es duro. La sequía del año pasado fue la peor en un siglo. Los cerros se volvieron pajizos. Las presas mostraron sus huesos. En colonias de la sierra, la llave vespertina solo daba aire. “Las industrias privadas están siendo priorizadas en estas zonas áridas”, dijo Teresa Roldán, activista del norte de la ciudad, sentada en una mesa con un garrafón de agua traído en pipa, en entrevista con la BBC. “Escuchamos que van a ser 32 centros de datos, pero el agua se necesita para la gente, no para estas industrias. [El municipio] está priorizando dar el agua que tienen a la industria privada. Los ciudadanos no están recibiendo la misma calidad de agua que recibe la industria”.

Los funcionarios se incomodan con la acusación. “Siempre hemos dicho y reiterado que el agua es para consumo ciudadano, no para la industria”, dijo un vocero del gobierno estatal a la BBC, señalando que por ley mexicana es la Comisión Nacional del Agua, no los municipios, quien otorga concesiones y volúmenes. En el papel, eso es cierto. En una casa donde la olla de las 6 p.m. no se puede llenar, suena como una nota al pie. “Este es un estado que ya enfrenta una crisis tan compleja y que no tiene suficiente agua para el uso humano”, dijo Claudia Romero Herrara, fundadora de la iniciativa de derechos hídricos Bajo Tierra Museo del Agua, también en entrevista con la BBC. “La prioridad debe ser el agua para lo básico… eso es lo que necesitamos garantizar y luego quizá pensar si hay recursos disponibles para cualquier otra actividad económica. Ha habido un conflicto de interés en la política pública del agua durante las últimas dos décadas”.

Transparencia, confianza y un estado sediento

Los centros de datos venden confianza por nueve—99.999%—y su secreto es parte de la oferta: seguridad física, confidencialidad de clientes, cero sorpresas. Esa mentalidad se tensa en una sequía. Pregunta a diez queretanos cuántas instalaciones ya zumban dentro del anillo periférico y obtendrás un encogimiento de hombros, un rumor, un número que empieza con “decenas”. El primer paso hacia la convivencia, dicen los activistas, es la luz del día. ¿Cuántos sitios? ¿Qué cuencas? ¿Cuánta agua, mes a mes, en la reja y aguas arriba en la planta que hierve el vapor que mueve las turbinas que alimentan los megawatts?

Ese último vínculo es fácil de pasar por alto. Un campus que usa poca o nada de agua en sitio aún tiene huella hídrica indirecta si su electricidad proviene de plantas térmicas. La red mexicana sigue dominada por el gas. La hidroeléctrica aporta pero depende de la lluvia. Solar y eólica crecen rápido desde una base pequeña. Sin una contabilidad honesta a nivel de cuenca—del tipo que publican las utilities para el agua potable—el auge de centros de datos en Querétaro parece una historia privada escrita con tinta pública.

Ren, el profesor de UC Riverside, añadió una segunda variable: el aire. “El peligro de los contaminantes diésel de los centros de datos está bien reconocido”, dijo a la BBC, señalando un informe del Departamento de Ecología del Estado de Washington que encontró impactos preocupantes en la calidad del aire cerca de concentraciones densas de generadores de respaldo. Las plantas de Querétaro alinean docenas de esos motores en filas ordenadas. Rara vez se encienden, por diseño—son un seguro contra fallos de la red—pero cuando lo hacen, las emisiones son reales. La solución no es misteriosa: controles más estrictos, chimeneas lejos de vecindarios, monitoreo en tiempo real visible para todos.

La respuesta de Bravo es procedimental. “Operamos bajo los términos y condiciones especificados por las autoridades”, dijo a la BBC. En su versión, es responsabilidad del gobierno fijar las reglas que protejan la salud y hacerlas cumplir “para que las condiciones sean aceptables para las comunidades alrededor”. Tiene razón, y no del todo. La eficiencia es real—las nuevas plantas exprimen más trabajo de cada watt que sus predecesoras. Pero la eficiencia es un cociente. Si los modelos de IA siguen exigiendo más cómputo—y lo han hecho, dramáticamente—el consumo total puede aumentar aunque los números por rack bajen.

EFE@Enric Fontcuberta

Diésel, megawatts y el futuro en juego

Cada ciudad en auge inventa una historia para vivir. La de Querétaro es elegante: una ciudad puede ser dos lugares a la vez. En la mañana comes chilaquiles bajo los arcos. En la tarde pasas en auto junto a un campus donde mil racks zumban a mil millas de la persona que le hará una pregunta a un chatbot el próximo martes. La promesa son empleos aislados de choques macro—técnicos, electricistas, guardias—pagados en pesos que se quedan y circulan. Es prestigio sin chimeneas. Es la oportunidad de ser un centro de conexiones para el continente.

Lo que la promesa llegue a ser se decidirá en sitios menos fotogénicos que el mirador del acueducto: salas de comité donde se moldean permisos, cocinas donde se registran entregas de pipas, subestaciones donde ingenieros hacen cuadrar las cuentas en agosto. Hay palancas que las empresas pueden accionar ya para suavizar su llegada. Publicar datos mensuales de consumo de agua y energía por campus; financiar restauración y recarga aguas arriba; apostar por enfriamiento seco e híbrido incluso si cuesta más electricidad en mayo y junio cuando las presas bajan; instalar solar y almacenamiento en sitio para recortar la demanda pico; usar controles de emisiones Tier 4 en diésel y apuntar chimeneas lejos de escuelas; montar monitores que muestren datos de aire y ruido en la reja en números que tu vecino pueda leer.

Hay palancas que el gobierno debe accionar. El estado puede exigir la divulgación que dice no poder obligar. Puede poner un tablero público bajo la foto del acueducto en su web: concesiones, extracciones, salud de cuencas, estrés de la red, horas de generadores. Puede escribir una regla que diga: cuando a mediodía la llave de Santa Rosa Jáuregui tose aire, cada usuario discrecional de agua en la cuenca reduce o pasa a reúso. Puede realizar audiencias en salones vecinales en lugar de hoteles y asegurarse de que los micrófonos apunten tanto hacia fuera como hacia dentro.

Querétaro no es el primer lugar en vivir una paradoja, ni será el último. Las ironías pesan más aquí porque los símbolos son tan claros. La obra de infraestructura más querida de la ciudad se construyó para garantizar crecimiento; la próxima era de crecimiento puede tambalear si no logra garantizar lo que alguna vez llevaron esos arcos. La BBC preguntó a Microsoft y Ascenty por sus operaciones; ambos respondieron en lenguaje de ingenieros—aire seco, umbrales de temperatura, ciclos cerrados, cumplimiento. Los residentes hablaron en lenguaje de cocinas y cubetas. “La prioridad debe ser el agua para lo básico”, dijo Romero Herrara. “Luego quizá pensar si hay recursos disponibles para cualquier otra actividad económica”.

Si Querétaro logra el equilibrio—si la transparencia se vuelve norma, la conservación costumbre y la ingeniería más inteligente dobla la curva de extracción—la postal podrá seguir siendo honesta de más de una manera. Los arcos de piedra alguna vez llevaron agua a una ciudad sedienta. La fibra y los megawatts pueden, con cuidado, devolver prosperidad. La prueba no será lo que digan los folletos de los centros de datos. Será si, a las 6 p.m. en un día caluroso, la llave en una colonia de la sierra aún corre. Y si, cuando alguien mire desde ese fregadero hacia los arcos, se siente orgulloso tanto del pasado como del futuro que sostienen.