Cómo los raperos indígenas de América Latina están reescribiendo la banda sonora del orgullo

Bad Bunny puede encabezar el Super Bowl, pero la revolución más profunda ocurre lejos de las luces del estadio. En toda América Latina, los raperos indígenas están reviviendo lenguas que el imperio intentó silenciar, usando ritmos y versos para transformar la vergüenza en orgullo. Sus estribillos transmiten identidad donde los libros de texto fallaron, y el resultado es una sacudida cultural que ningún algoritmo puede contener.

Del medio tiempo al hogar

Es tentador ver el ascenso de Bad Bunny en el Super Bowl como un simple espectáculo pop: la NFL persiguiendo juventud y viralidad. Pero es más que eso. Su show de medio tiempo es el megáfono de un movimiento más amplio que ya ruge desde los estudios más pequeños del continente: jóvenes artistas rimando en quechua, maya y náhuatl, convirtiendo lenguas olvidadas en el nuevo sonido de la confianza.

El Super Bowl, el escenario más global de la cultura estadounidense, simplemente está haciendo eco de lo que América Latina lleva tiempo construyendo. Un puertorriqueño al centro del espectáculo no es una excepción, sino una culminación. El éxito de Bad Bunny ha abierto espacio para los idiomas y ritmos que antes se empujaban a los márgenes.

Ese cambio de poder se ve en las listas de streaming, y en las historias detrás de ellas. Desde pueblos andinos en Perú hasta barrios de Ciudad de México, una nueva generación está remezclando las palabras de sus abuelos con beats de trap y tambores de hip-hop. Lo que antes se susurraba en casa ahora suena a todo volumen.

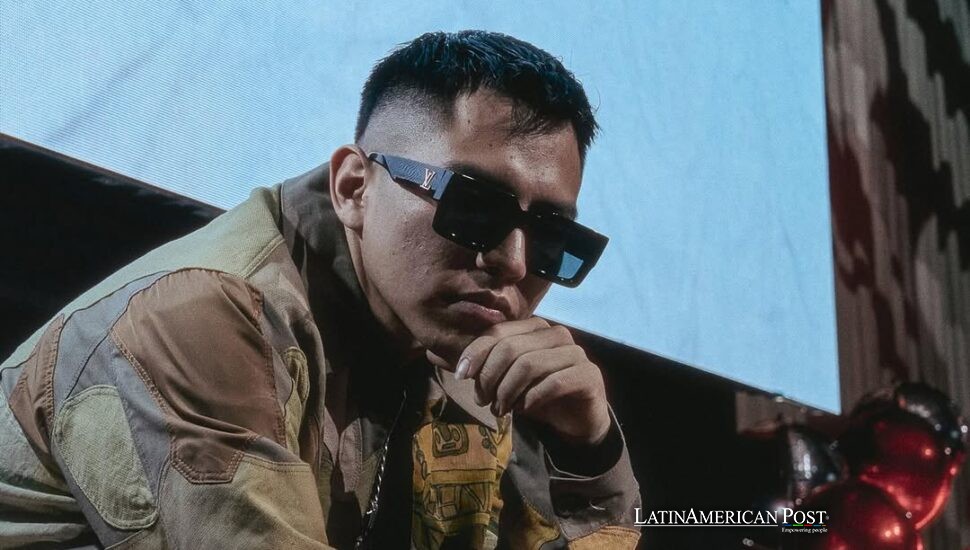

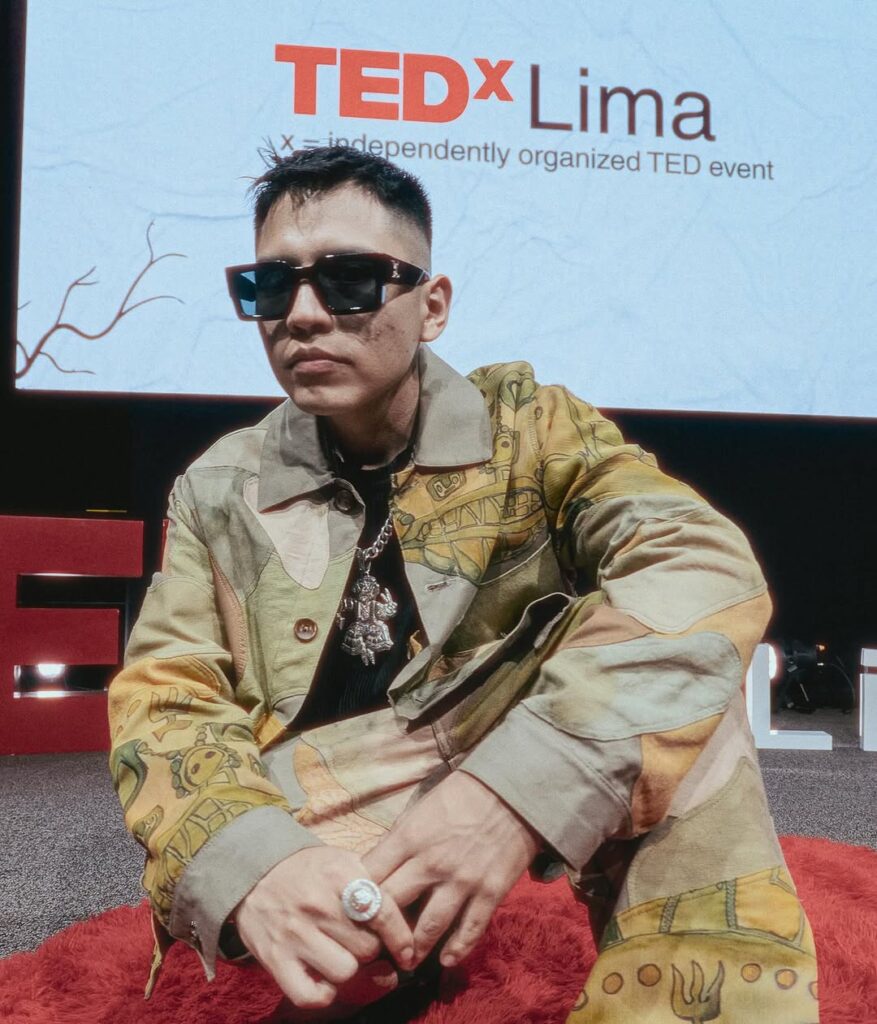

Kayfex y el regreso del quechua

En la ciudad andina de Ayacucho, Luis Gavilan, mejor conocido como Kayfex, creció escuchando frases en quechua de su abuela, Luxcinan Sotelo, una de las últimas en su familia que hablaba el idioma con fluidez. “Hacer música en nuestras lenguas nativas nos recuerda de dónde venimos”, dijo a The Sunday Times. Esa misión —parte rebelión, parte restauración— lo ha convertido en una de las voces más celebradas del Perú.

Su disco de 2023, Atipanakuy —que en quechua significa “competir”— ganó un Latin Grammy. El álbum fusiona sonidos rituales andinos, como la danza de tijeras, con percusión de trap y colaboraciones con artistas de Argentina y Estados Unidos. “Trabajamos de forma colaborativa, y eso lo aprendimos de nuestros ancestros”, afirmó.

La UNESCO clasifica al quechua como idioma en peligro, uno de más de 500 idiomas indígenas en América Latina, casi la mitad de los cuales están en riesgo de desaparecer. Kayfex combate ese borrado con ritmo y accesibilidad. “Tratamos de usar palabras en quechua que tengan una cadencia fuerte, que sean fáciles de pronunciar para que más gente las repita”, explicó.

Eso no es simplificación: es estrategia. Al elegir las sílabas adecuadas, Kayfex permite que una estudiante que antes fue burlada por su acento rapee con orgullo. Transforma la vergüenza en participación. Artistas como Renata Flores —que se hizo viral al versionar a Michael Jackson en quechua antes de escribir sus propios himnos— y el mexicano Pat Boy, que rapea en maya yucateco, hacen lo mismo. Juntos crean música que recupera lo que la colonización intentó borrar, y además lo hacen con estilo.

Cuando el algoritmo se encuentra con los ancestros

El resurgimiento lingüístico se alimenta de algo antiguo y algo nuevo: herencia y algoritmos. El streaming y las redes sociales han disuelto las barreras que antes encerraban a la “música del mundo”. “La buena música trasciende fronteras”, dijo Brad Navin, CEO de The Orchard, distribuidora del sello de Bad Bunny, en declaraciones a The Sunday Times. “La música latina es un género completamente abierto, lleno de potencial creativo para una audiencia global.”

Hace una década, un rapero que cantara en quechua habría sido una curiosidad local. Hoy, un solo video de TikTok puede llegar a millones. El año pasado, Xiuhtezcatl Martínez, un rapero mexico-estadounidense, publicó un breve clip interpretando en náhuatl mientras su tía le trenzaba el cabello. Se volvió viral. “Este video mío cantando en un idioma que nadie entiende tuvo la capacidad de crear una conexión profunda con la gente”, contó.

Esa conexión digital se volvió física. En su primer concierto como solista en Ciudad de México, llegaron autobuses llenos de niños del pueblo de su maestra. Los subió al escenario para cantar con él… en náhuatl. “No creo que estos niños hayan vivido nunca una representación así”, dijo.

Es un círculo virtuoso: los algoritmos amplifican la visibilidad, y la visibilidad restaura la dignidad. Kayfex afirma que estudiantes que antes sentían vergüenza ahora presumen sus raíces. “Empiezan a preguntar a sus abuelos por palabras, por canciones. Está generando curiosidad”, señaló. El ritmo es el puente: la mente sigue donde el cuerpo ya se mueve.

Incluso Bad Bunny, que no rapea en lenguas indígenas, forma parte de ese impulso. “Aunque rapee en español y no en taíno, mucha gente se ve reflejada en su orgullo por su cultura, por su isla”, dijo Xiuhtezcatl. El orgullo viaja más rápido que la traducción.

IG@Kayfex

La política —y el peligro— de la visibilidad

Pero la fama tiene su sombra. Cuando una lengua en peligro se vuelve viral, ¿quién se beneficia? Las tendencias de la industria pueden convertir la autenticidad en estética, y a los artistas en contenido exótico. Las plataformas de streaming suelen clasificar mal las canciones en lenguas indígenas, enterrándolas bajo la etiqueta “latina” en lugar de crear categorías propias. La verdadera revitalización requiere más que listas de reproducción: necesita infraestructura —estudios, becas, metadatos y propiedad.

“El riesgo es que nos traten como un sabor, no como una voz”, advirtió Kayfex, consciente del peligro de ser mercantilizado. Para contrarrestarlo, regresó a Ayacucho para ayudar a jóvenes músicos a grabar localmente. Flores orienta a adolescentes que aprenden a escribir en quechua. Xiuhtezcatl insiste en la comunidad antes que en la celebridad: sus conciertos terminan con niños en el escenario, no con fans detrás de vallas.

Su ética es simple: no romantices las raíces, aliméntalas. Incorpora el idioma en carreras, no en disfraces. Hazlo viable, no viral.

Ahí radica el desafío del movimiento. Las discográficas aman los momentos, no las misiones. Pero los artistas saben lo que está en juego: si esta ola se convierte en ciclo y no en moda pasajera, podría ser el renacimiento cultural más importante que haya visto América Latina en generaciones.

Desde el megastar global de Puerto Rico hasta los letristas nacidos en las montañas del Perú, el espectro del sonido latino se amplía, no se reduce. Como dijo Xiuhtezcatl: “Es un momento cultural, pero también moral.” La música no es nostalgia; es un plano para el futuro.

Lea Tambien: México convierte The Smashing Machine en una historia sobre el corazón, no sobre la fama

Bad Bunny puede tener el escenario del Super Bowl, pero en algún lugar de Ayacucho, un niño está escribiendo su primer verso en quechua. Y puede que ese sea el sonido que más perdure: el himno silencioso de una generación que recupera su voz, verso a verso.