Las ventanas de ámbar de Ecuador reescriben la historia de las flores, los insectos y el origen de las asociaciones de la vida

Durante más de un siglo, la historia de cómo flores e insectos sellaron su gran pacto evolutivo se ha contado a través del ámbar del hemisferio norte. La resina fosilizada de los bosques bálticos, las colinas birmanas y los afloramientos canadienses se convirtió en nuestro libro ilustrado del pasado. Sudamérica, parte del antiguo supercontinente Gondwana, permanecía llamativamente ausente. Ese silencio ahora se ha roto.

Se abren las primeras ventanas del sur

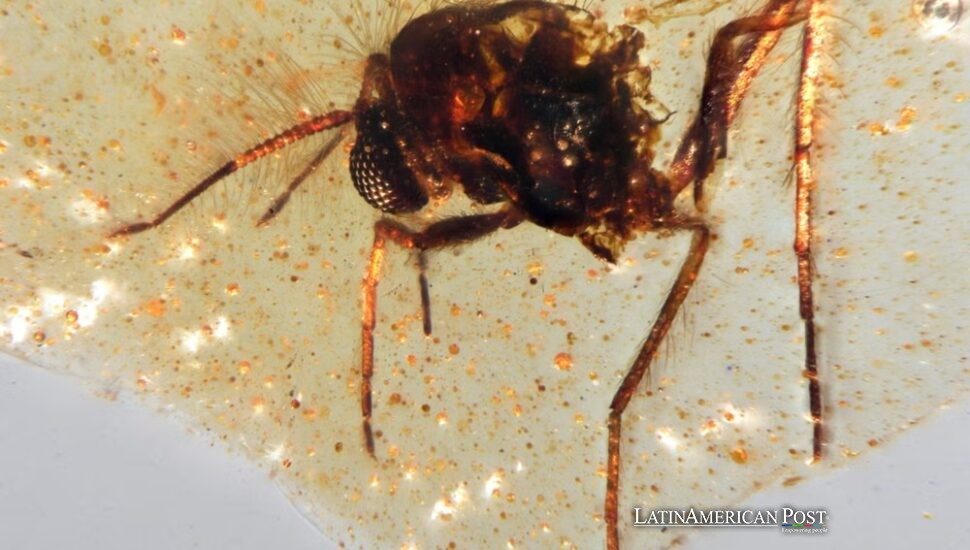

En las canteras de arenisca de Genoveva, en el borde de la cuenca amazónica de Ecuador, los investigadores han descubierto fragmentos de ámbar de hace 112 millones de años. Dentro de estas gotas doradas hay escarabajos, moscas, avispas y hormigas congelados en el tiempo, tan intactos como si hubieran aterrizado ayer. “Los fragmentos de ámbar son pequeñas ventanas al pasado”, dijo a la AP el paleoentomólogo Ricardo Pérez-de la Fuente. Estas ventanas sureñas se abren para revelar lo que muchos sospechaban pero no podían probar: la asociación entre plantas con flores e insectos no fue solo un asunto del norte.

Para científicos como David Grimaldi, del Museo Americano de Historia Natural, que no participó en el equipo, este hallazgo llena un vacío evidente. “La escasez de ámbar sureño ha sido un enigma”, dijo a la AP, señalando que la resina preserva lo pequeño, lo delicado, lo efímero: los engranajes de los ecosistemas que rara vez capturan las capas de roca. Los insectos de Ecuador son las primeras especies antiguas jamás registradas en ámbar sudamericano. Nos obligan a redibujar nuestros mapas del Cretácico, no con el ecuador como línea divisoria, sino como un puente que une mundos.

Un bosque que no era del todo la Amazonía que conocemos

La cantera que produjo el ámbar se encuentra donde hoy comienza a desplegarse la selva amazónica. Pero el bosque de hace 112 millones de años no se parecía en nada a la exuberante jungla que imaginamos ahora. Polen y fósiles de hojas incrustados junto a los insectos revelan paisajes de helechos y coníferas. Entre ellos estaba el árbol pehuén (Monkey Puzzle Tree), hoy un sobreviviente andino ausente de la Amazonía baja.

“Era un tipo diferente de bosque”, dijo a la AP Fabiany Herrera, curador del Field Museum de Chicago y coautor del estudio. La diferencia es crucial. La Amazonía no es una catedral verde eterna, sino un viajero inquieto a través de climas, continentes y épocas. Su resiliencia siempre ha estado en el cambio.

La edad del ámbar lo sitúa en los inicios de la revolución de las plantas con flores, cuando helechos y coníferas aún dominaban el dosel y los angiospermas apenas comenzaban a competir por la luz y la atención de los insectos. La cantera preserva esa competencia en pleno desarrollo: el forcejeo de linajes, el oportunismo de los polinizadores, el desorden que precede al dominio. Ver estos insectos junto a esporas y polen antiguos es contemplar a la Amazonía en ensayo, un recordatorio de que incluso los bosques más grandes son improvisaciones.

Por qué estos fósiles cambian más que los libros de texto

El descubrimiento no trata solo de insectos en resina; se trata de corregir la perspectiva. Durante décadas, la historia evolutiva se inclinó hacia el norte, simplemente porque allí el ámbar era accesible, financiado y recolectado. El hallazgo en Ecuador devuelve el equilibrio, reincorporando a Sudamérica como coautora de la biodiversidad.

“Este es el momento en que comenzó la relación entre plantas con flores e insectos”, dijo Pérez-de la Fuente a la AP. “Y resultó ser una de las asociaciones más exitosas de la naturaleza”. Sin ella no hay frutos, ni semillas, ni selvas tropicales, ni redes tróficas como las conocemos. Contar esa historia sin Sudamérica siempre fue incompleto. Ahora, el hemisferio que faltaba tiene voz.

La historia de la propia cantera lleva también una lección. Mineros y geólogos locales conocían el ámbar de Genoveva mucho antes de que los fósiles llegaran a las revistas internacionales. Hace una década, el paleobotánico del Smithsonian Carlos Jaramillo siguió los rumores a través de viejas notas de campo y finalmente llegó al yacimiento. “Fui allí y me di cuenta de que este lugar es asombroso”, dijo a la AP. Su asombro inspira—y condena. ¿Cuántos otros lugares “asombrosos” permanecen ignorados en Sudamérica, conocidos por los trabajadores pero pasados por alto por la ciencia porque no están en Europa o Norteamérica? ¿Cuántos se pierden cada año por la explotación de canteras antes de que alguien sepa lo que había allí?

El ámbar ecuatoriano nos recuerda que el acceso y la inversión moldean el conocimiento. Sin recursos para laboratorios, colecciones y formación locales, los descubrimientos corren el riesgo de ser exportados, drenando su significado antes de que la región que los dio a luz pueda reclamarlos.

Associated Press

Lo que hagamos ahora importa

Las posibilidades científicas son vastas. Los investigadores peinarán estas piezas de ámbar en busca de pistas microscópicas: granos de polen pegados a cuerpos de insectos, esporas de hongos en alas, piezas bucales especializadas para ciertas flores. Cada detalle refinará la cronología de la polinización y de la defensa vegetal, de cómo insectos y angiospermas construyeron la arquitectura viviente que heredamos.

Pero más allá de la ciencia, hay una urgencia cívica. Primero, financiar el trabajo localmente. Los científicos e instituciones ecuatorianas deben ser algo más que recolectores de muestras para museos del norte. Si estas “ventanas” van a permanecer abiertas, las comunidades que las rodean deben ser socias en propiedad e interpretación.

Segundo, proteger los sitios. Genoveva es una mina de arenisca en operación. El ámbar está expuesto solo porque la maquinaria pesada eliminó la cobertura. Esa accesibilidad es también vulnerabilidad. “Hay tanto ámbar en las minas”, dijo Jaramillo a la AP, una afirmación que es al mismo tiempo entusiasmo y advertencia. Gobiernos y universidades deberían establecer acuerdos con operadores de canteras para que las capas ricas en fósiles desencadenen una recolección rápida y preservación temporal. La transparencia, no el secreto, evitará que registros invaluables terminen triturados como áridos de construcción.

Tercero, conectar estos hallazgos con las decisiones ambientales actuales. La forma presente de la Amazonía es joven; su resiliencia depende de esas asociaciones planta-insecto forjadas hace más de 100 millones de años. La tala, la conversión de tierras y el estrés climático amenazan con deshacerlas en décadas. Cada insecto sellado en ámbar es un memorando del tiempo profundo: si colapsas estas redes ahora, estás desechando relaciones perfeccionadas antes de que existieran los humanos.

Por último, abrazar la lección de escala. “El ámbar tiende a preservar cosas diminutas”, dijo Grimaldi a la AP. En el debate público, lo diminuto suele ser descartado. Pero el ámbar de Ecuador insiste en que lo pequeño es el sistema. Las moscas polinizan, las hormigas ingenian, los mosquitos alimentan a los peces que alimentan a la gente. Ignora lo pequeño y desarmas el todo.

La imagen que perdura es modesta: una gota de resina, no más grande que una uña, que encierra una mosca que murió hace 112 millones de años. Es fácil pasarla por alto, fácil aplastarla, fácil descartarla. Sin embargo, dentro guarda la prueba de que Sudamérica no estuvo en silencio durante el gran florecimiento de la vida, que sus bosques e insectos fueron cómplices en la asociación que hoy nos sostiene.

Lea Tambien: Guanaquerx, el robot que reescribe la liberación andina a cuatro patas

La ventana se ha abierto. La vista es sobrecogedora. Lo que importa ahora es si atravesamos por ella—hacia una mejor ciencia, una mejor gestión y un respeto más profundo por el continente que acaba de recordarle al mundo cuánto tiempo ha sido parte de la historia.